ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡とは、NASAが開発した赤外線望遠鏡です。

赤外線望遠鏡という言葉がそもそも聞きなれないと思うのですが、のぞけば月が大きくみえるあの望遠鏡ではありません。

光とは周波数ともいえるのですが、ヒトの目で見ることができる光の周波数帯を可視光線といいます。

今回の望遠鏡は赤外線なので、のぞけば月がアップで見れる望遠鏡ではないのです。

目的は宇宙に生まれた最初の星を見つけること

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡とは、NASAが開発した赤外線望遠鏡です。

2021年のクリスマスの日に打ち上げて、見事に成功しました。

目的は宇宙に生まれた最初の星〈ファーストスター〉を見つけること。

大それたふうに聞こえるかもしれませんが、 ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は赤外線望遠鏡ということが大きなポイントなので、そこを踏まえてお話ししたいと思います。

人類が発見した最古の光よりも、さらに昔の光を見つけるのが仕事

前任者であるハッブル宇宙望遠鏡は赤外線だけでなく可視光線も観測できたので、遠隔操作で実際に写真を撮ることができました。

ジェイムズ・ウェッブは赤外線観測をすることだけに特化した望遠鏡なので、遠隔での写真撮影は出来ません。

では一体何をするのかというと、ハッブル宇宙望遠鏡で観測できた範囲以上の赤外線観測を行うのです。

機器などもハッブルに比べたらかなりバージョンアップされているので、観測の感度が大幅に上がることが期待されています。

ハッブル宇宙望遠鏡の功績をみてみると、130憶年前に発せられた光が人類史上最古の光です。

宇宙が誕生〈ビッグバン〉したとされているのが138億年前なので、NASAはこの8憶年分の時間をジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を使って観測しようとしているのです。

ビッグバンから2憶年のあいだは超高温状態だったみたいで、物質が結合することが難しい環境であったとされています。

ですので、ビッグバン後の2~8憶年のあいだを観測しようとしています。

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は赤外線観測をする望遠鏡

星は一生を終えると爆発するのですが、これを超新星爆発といいます。

星が爆発するということは、放射状にエネルギーが吹き飛ぶということでもあります。

星が爆発した方向に赤外線望遠鏡を向けると、赤外線の周波数帯であるならば感知させることができます。

これが目的に対しての手段です。

ちょっとマニアックな言い方をすると、エネルギーとは遠くへ行くほど伸びるのです。

伸びきった周波数帯である赤外線を感知したならば、ハンパなく遠いところからここまでたどり着いたといえます。

だから赤外線で感知した結果が欲しいのです。

なので赤外線特化型のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡なのです。

実際には星が爆発した方向はわからないので、一定の方向をしばらく観測してデータをしこたま収集します。

集まったデータを解析して目的であるファーストスターを見つけだそうとしているのです。

↘ 赤外線・周波数の記事 ↙

銀河風の観測

銀河の中心にはブラックホールがあると考えられています。

ブラックホール周辺にガスがあると猛烈な勢いでガスを吸い込むのですが、この時に摩擦によって膨大なエネルギーが発生します。

発生したエネルギーにより周辺のガスが吹き飛ばされてしまうのですが、これを銀河風〈ギンガフウ〉といいます。

カナダ国立研究機構では、銀河風が宇宙に影響を与えていた時期を観測するそうです。

ハッブル宇宙望遠鏡とは何が違うの?

ジェイムズ・ウェッブで宇宙に望遠鏡があるという事実を知った方もいるのではないでしょうか?

見た目・スペック・目的にわけて比較してみました。

見た目・スペック・目的

ジェイムズ・ウェッブの解像度は?

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の解像度は、ハッブルの100倍といわれているので視力が約12万です。

ハッブル宇宙望遠鏡の解像度が、最高0.05秒角で視力1200とあります。

聞きなれない言葉である秒角というのは、角度の単位である「1度の1/60を1分角」・「1分角の1/60を1秒角」とあるので、[1秒角:1/60 × 1/60 =1/3600度]すなわち、1秒角=1/3600度ということになります。

視力1とは1分〈1/60度〉のことなので、0.05秒角のハッブル宇宙望遠鏡は視力1200となります。

ハッブル宇宙望遠鏡の100倍の視力ということは、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の視力は12万です。

宇宙空間へ望遠鏡を打ち上げる理由とは?

望遠鏡を宇宙空間へ飛ばす理由は、感度を高めて地上よりも多くのデータを集めることです。

地上では感度が高いデータの収集は難しいです。

地上から宇宙へ向けて望遠鏡を向けるということは、地上と宇宙空間のあいだにある大気を通してのぞき見ることとなります。

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡からしてみたら、この大気が邪魔なのです。

ちなみに大気とは、

のことです。

目に見えないのですが、はるかかなたの宇宙から飛んできた電磁波は、大気の影響をまともに受けることとなります。

地上での観測データとは、大気の影響を受けながら到達した電磁波ということになります。

よって地上ではなく宇宙空間が、観測には最適なのです。

ジェイムズ・ウェッブの周回軌道

ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は地球から150万km離れた場所をめざします。

この150万km地点にジェイムズ・ウェッブを展開する理由は、ラグランジェ点〈L2〉であることです。

そしてL2で、8の字型の周回軌道を行います。

ラグランジェ点〈L2〉とは?

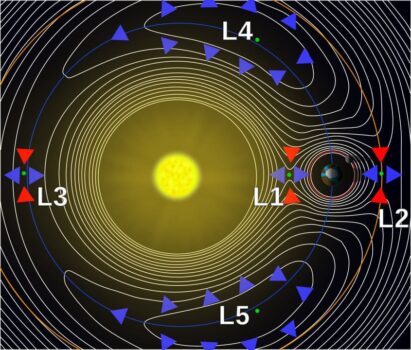

ラグランジュ点とは、宇宙で安定な場所で〈L1〉~〈L5〉まで5カ所あります。

〈L1〉〈L2〉〈L3〉は、太陽と地球の直線状にあり、〈L4〉〈L5〉は、太陽と地球を結ぶと正三角形の頂点になる場所です。

〈L2〉は太陽と地球がもたらす重力が釣り合った場所なのです。

今回のプロジェクトでジェイムズ・ウェッブが向かうところは〈L2〉です。

太陽からやってくる膨大なエネルギーを地球が防いでくれる場所は〈L2〉しかありません。

プロジェクトの目標が10年とあるので、搭載されているバッテリーだけではもちません。

そして、〈L2〉という場所は太陽から直接的なエネルギーを防いでくれるのですが日陰でもあります。

なので太陽からエネルギーを受け取るために一時的に日陰を脱出します。

日が当たる場所でエネルギーを受け取り、受け取ったエネルギーを元に太陽からの影響が少ない日陰で観測を行うので、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は8の字に動くのです。

光を集める反射鏡は、大きいほうがいい

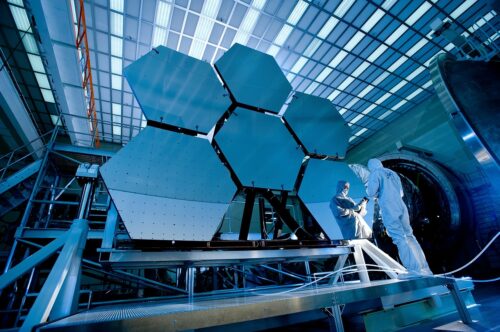

合計18枚の鏡を1つにみたてて光を集めるのがジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡です。

コンパクトに折りたたんだ状態のままシャトルで地球を出発します。

宇宙空間で18枚の鏡を遠隔で展開後、L2で集光を開始します。

ハッブル宇宙望遠鏡のメインの鏡のサイズは2.4Mなのですが、ジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は18枚を1つに見立てて6.5Mというビッグサイズです。

そこまで大きな鏡が必要?と思うかもしれないのですが、大きければ大きいほど都合がいいのです。

天体観測は夜中に空を見上げて星を眺めることですが、目に見えている星と星以外の暗い部分にも無数の星があるのです。

見えない理由は、

などいろいろです。

見えない部分からでも多くのデータを集めるためにも、大きいほうがいいのです。

最初の画像は打ち上げから6ヶ月後

2021.12/25にうちあげられたジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡ですが、12/25の時点でパネルの展開も終わり太陽への姿勢も保たれているそうです。

- 2021.12/25ギアナ宇宙センターを出発

・打ち上げ27分後に、高度1400kmでロケットから分離

・数分後に太陽電池パネルを展開し、発電開始

・スラスターを使ってL2地点へ出発

・道中、サンシールド・主鏡を展開 - 2022.1月下旬L2地点に到達予定

- 6月画像の配信

目標地点であるL2から最初の画像を送るということなので、試運転もかねて確実にプロジェクトを遂行することでしょう。

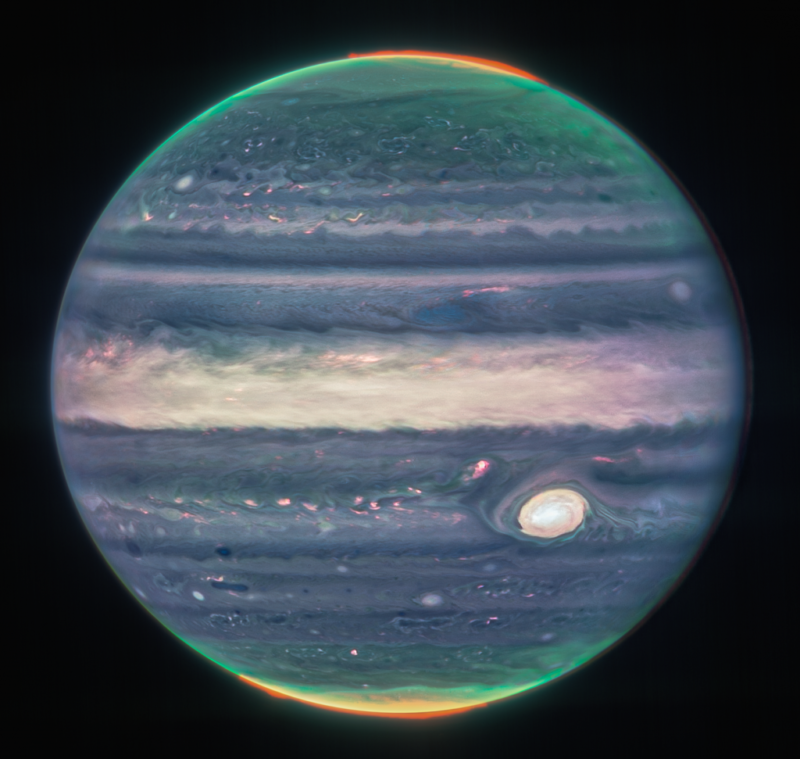

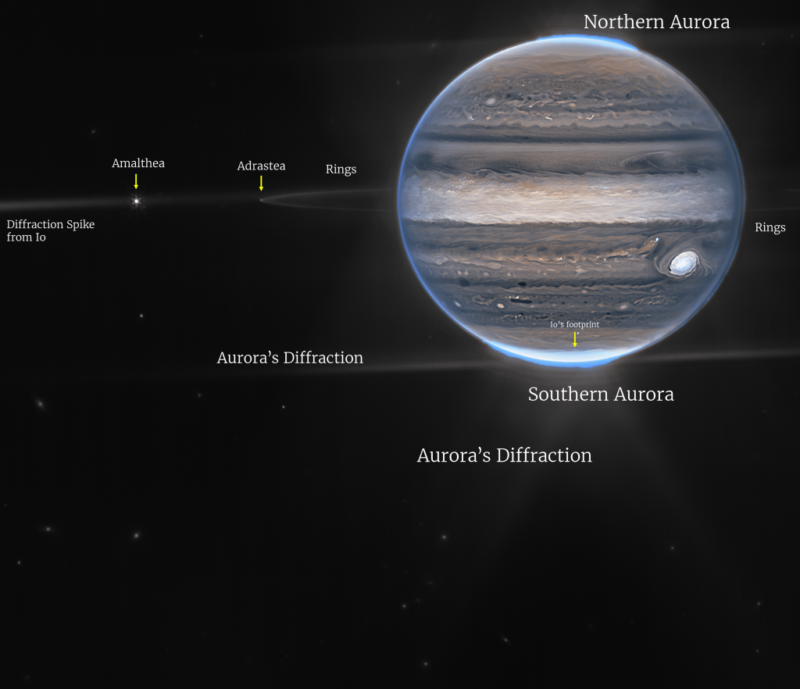

JWSTがとらえた木星の赤外線映像

地球を出発してから8か月、木星の赤外線映像がNASAから発表されました。

木星はガス星雲なので地面がありません。

北の頂点と南の頂点で赤く見えるところはオーロラだそうです。

大きな渦は超巨大な台風とのこと。

スケールがちがいすぎる…

木星を撮るというお仕事は果たしてくれました。

次は土星ですかね。

宇宙関連の映画

宇宙にまつわる人気の映画をまとめておきました。

ご参考までに!

『はやぶさ / HAYABUSA』

►►► Amazon Prime ◄◄◄

『インターステラー』

►►► Amazon Prime ◄◄◄

『2001 年宇宙の旅』

►►► Amazon Prime ◄◄◄

『ゼロ・グラビティー』

►►► Amazon Prime ◄◄◄

『ムーン・フォール』

►►► Amazon Prime ◄◄◄

まとめ

2021年のクリスマスに旅立つというドラマティックな出発を果たしたジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡をまとめました。

ハッブル宇宙望遠鏡では「ウルトラ・ディープ・フィールド」みたいな、見とれてしまう画像をいっぱいとってくれました。

「赤外線観測器」・「後継機」という位置づけのジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡ですが、2022年の6月ごろに最初の画像が地上に送られてきます。