半導体は、全ての電化製品の脳にあたる部品です。

世界では、半導体が足りないといわれていたり、つくれるところが限られていたりします。

そのくらい人類は、半導体で動かせる物に寄り添って生きているということです。

インターネットが遮断された世界って想像できますか?

いろんな物や情報がネットと電気でつながっている以上、半導体は必要なパーツです。

半導体、まとめました。

半導体は、電子機器の脳だよ

家の中にある、半導体が組み込まれている物をピックアップしてみました。

ざっと並べただけでもこれだけありますが、1つの電子機器に1つだけとは限らないのです。

パソコンに組み込まれている半導体で、具体的にみていきましょう。

パソコンにつかわれている半導体

ふだんパソコンを使っていても半導体のことなんて全く気にもとめませんが、いざまとめてみると、いろんな役割に振り分けられていることがわかります。

プロセッサ・CPU

四角い形をしているのがCPUで、人間でいうところの脳にあたります。

CPUのスペックは注目すべきところではあるのですが、CPUがいいからといって、いいPCというわけではありません。

一番大事なのは〝使い手の目的〟で、ブログがメインとしてPCをつかっている僕としては、そんなにパフォーマンスを発揮しないPCでも問題ありません。

CPUは演算がおこなわれる場所で、具体的に言うとこんなことをしているのです。

有名どころのCPUです。

通信半導体

電波の送信・受信ができるようになる半導体です。

目的にあった通信をするためには、PCやスマホにその半導体が組み込まれていることが前提となります。

ものによって使えなかったりするのは、その機能をもたらしてくれる半導体がくみこまれていない、ということです。

スペックをみて要チェックです。

CMOSセンサー

CMOSセンサーとは、光を電気信号に変える半導体です。

シーモスセンサーと読みます。

Complementary:相補性

Metal:金属

Oxide:酸化膜

Semiconductor:半導体

要は、カメラです。

レンズに光がとおり、CMOSセンサーで電気信号に変換されて画像になるのです。

カメラをもっているなら知っていると思いますが、レンズを外して見える、キラッとした四角い板みたいなものがCMOSセンサーです。

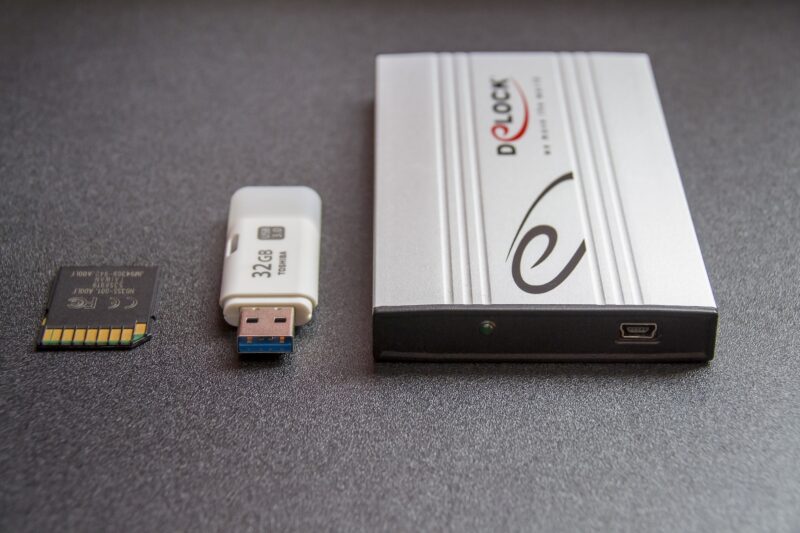

NANDフラッシュメモリ

NANDフラッシュメモリとは、不揮発性のデータ保存装置です。

不揮発性というのは、電源の供給をとめてもデータの保存ができるものをいいます。

写真には、SDカード・USBメモリ・外付けSSDがありますが、不揮発性のデータ保存アイテムです。

NANDフラッシュメモリの〝NAND〟とは、型の1種です。

〝NAND型フラッシュメモリ〟の他に〝NOR型フラッシュメモリ〟があります。

DRAMメモリ

PCには、データを書き込める場所が2つあります。

PCを立ち上げるためには、まずはOSが起動します。

Operation

System

OSとは、ソフトウェアとハードウェアの連携を担う、中枢的な役割をはたします。

パソコンを起動していないときのOSは、倉庫(HDD / SSD)に保存されています。

電源ボタンを押すことで、倉庫のOSはたたきおこされ、DRAMへつれていかれます。

つまりパソコンの作業というのは、DRAM上で展開されたOSによって動いているのです。

DRAMメモリとは、仕事をするための作業机みたいなイメージですね。

情報がいろいろため込まれている倉庫を移動して、集中できる作業机で仕事しよう、ということです。

半導体とは、電気が流せる素材のこと

一般的に半導体という言葉は、スマホの生産が遅れるかも…みたいなニュースなどで耳にすることが多いと思います。

ですが、この〝半導体〟という言葉にフォーカスすると、イメージの奥にある本質的な部分にふれることができます。

〝一般的に〟という言い回しをしたのは、電気の流れを抵抗で調節する素材というのが、半導体の本質なのです。

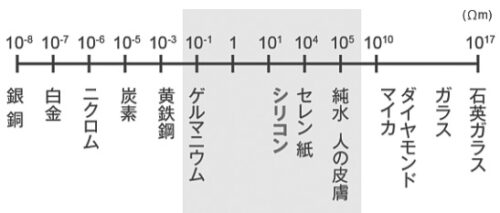

科学の特性でこういうのがあります。

字に注目してください 。

『 半導体 』

〝半分〟が〝導体〟なんです。

電気の流れやすさを、電気を通さない素材をつかうことで、調整したものが半導体なんです。

電気が流れるところに抵抗があると、電気の流れが鈍くなります。

1が基準で、マイナス側 (←方向) へ向かうほど電気が流れやすく、プラス側 (➝方向) へ向かうほど電気が流れにくくなるのです。

SDカードやUSBメモリを製造するときに使われる半導体は、シリコンが使われているそうです。

シリコンの電気抵抗地は〝10²〟くらいをさしています。

このシリコンに不純物といわれる素材を混ぜることで、電気抵抗地が上がったり下がったりするのです。

不純物というのは、リン・ボロンなどが使われるそうで、混ぜると電気抵抗値が下がり、本来のシリコンよりも、電気を通しやすい状態にすることができます。

逆にシリコンを温めてから酸素ガスに触れさせると、酸化して固まってしまうので、電気を通さない絶縁体になるのです。

電気の流れを不純物で変えることができるので、半導体なのです。

半導体の進化

電気の通りやすさを変えることができるようになったので、いろいろなものが発明されてアプデしてきました。

この半導体をつかったもので、もっとも革命的なものがトランジスタです。

トランジスタ以前は、ブラウン管がベースとして開発されていました。

ブラウン管で造られたパソコンなんですが超デカいです。

2部屋分の回路をつないで、現代の1つ分のPCみたいな感じです。

物理学者たちの成果が終結して出来上がったのが、トランジスタなのです。

半導体でつくられたトランジスタ

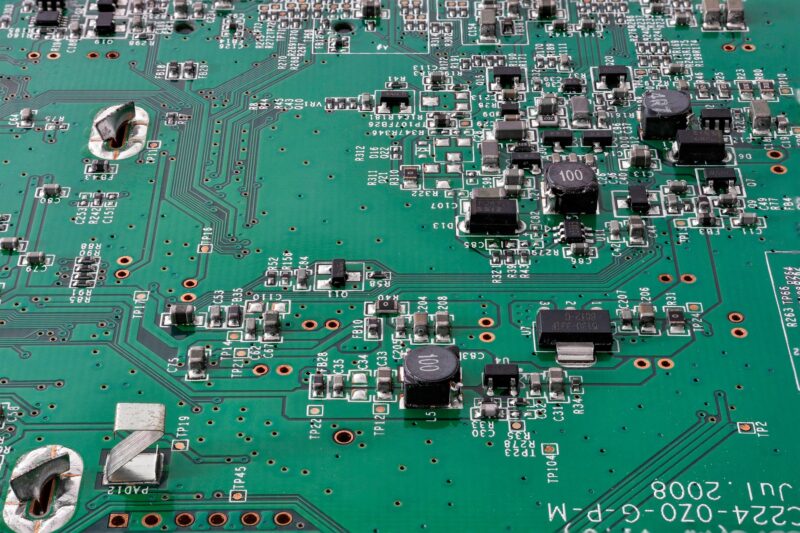

この部品、1つ1つがトランジスタです。

転送・制御・加工・管理・計算をするための、回路をつくるのに必要なのです 。

トランジスタからは、いろんな電化製品が発明されました。

今となっては、スマホアプリでラジオは使えますが、開発当初のラジオはこんな感じでした。

箱型のラジオがアプリになるまでの進化は、〝小型化〟がポイントです。

人類はトランジスタを基盤にのせて、回路を作りました。

そして頭のやわらかい人が、こんなことを思いついたのです。

〝回路の上に回路をつくろう〟

このやり方が洗練したことで、回路のキャパが増えていくことになります。

キャパを増やしたら、小さくする。

これをくりかえすことで、性能がどんどん上がっていったのです。

積み上げていく回路から、集積回路といわれています。

トランジスタから集積回路(IC)へ

集積回路がつくられたことで、回路はどんどん小さくなっていき、姿も変えていくことになります。

基盤の上に設計されていた回路は、ICチップという極薄の回路になりました。

Integrated

Circuit

ICチップ・ICカード・ICリーダーは、ペラペラまで薄く小型化された集積回路なのです。

ICチップに対して、さらなるアプデがなされました。

ICチップにICチップを重ねていくことで、性能はどんどん良くなっていきます。

スッキリまとめあげられて、CPUとなったのです。

CPU

Central:中央

Processing:処理

Unit:装置

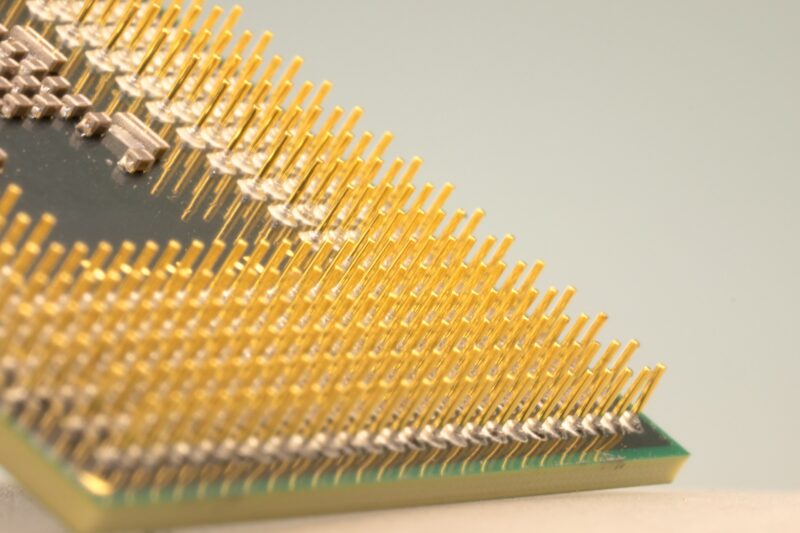

CPUの裏側です。

外見はこんかんじです。

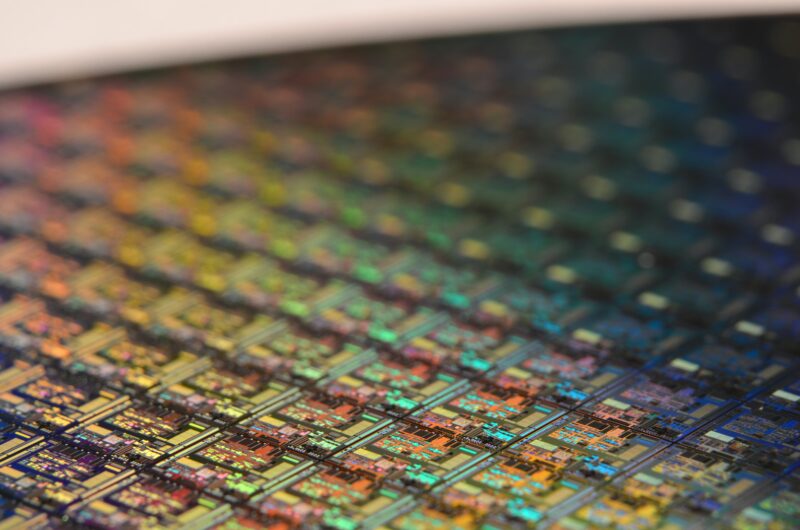

この中に極小サイズの回路があるのですが、シリコンウエハといいます。

シリコンウエハはまとめてつくられて、ひとつずつ商品に組み込まれていきます。

四角い形が〝CPU〟の正体です。

Apple社のノートPCに搭載されている〝M1チップ〟というCPUがあるのですが、トランジスタのゲートサイズが5nm (0.000005mm) で、四角一つに160億個組み込まれているそうです.

そして、LSIへ

よくわからないくらい、小さくなったことはよくわかったと思います.

では、2021年時点での半導体事情というと、1つのCPUに、毛色の違うCPUを重ねて1つにしているのです。

1つにしか見えないCPUは、いくつもの機能があるよ、ということです。

〝CPU〟と〝DRAMメモリ〟を1つにしたものを、LSI〈半導体集積回路〉といいます。

Large

Scale

Integration

とか、

System

On

Chip

と、業界ではいわれているそうです。