今回お話する色相・彩度・明度を理解することは、クリエイターとしては基本の部分になるのでしっかり覚えていきましょう。

色相とは?

色の種類のことを色相といいます。

信号機の色相を左からいうと、緑➝黄➝赤です。

では、虹の色相を左から右へみていくと。。。

赤➝橙➝黄➝緑➝青➝藍➝紫の7色。

「セキ・トウ・オウ・リョク・セイ・ラン・シ」

そのまんま覚えました。

ググると国によって色相が違うとか諸説あるみたいですが。。。

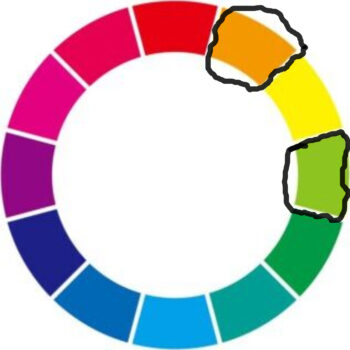

虹の話をしたのは色相環というパターングラフがあることを理解してほしかったからなんです。

色が1周していてパターン化しているんです。

左の色相環は12色です。

7色のあいだに、5色の中間色がはいります。

赤橙黄緑青藍紫[7色] +中間色[5色]=色相環 [12色]

他にも24色・36色と様々なパターングラフがあるのですが、今回は12色でお話しします。

12色の色相環にならって3種類の絵をみてみましょう。

近似色・類似色

近似色・類似色とは、特定の色に近い色のことです。

「きいろ」に近い色といったら、

- 赤よりでえらぶと「橙」

- 緑よりでえらぶと「黄緑」

といった具合です。

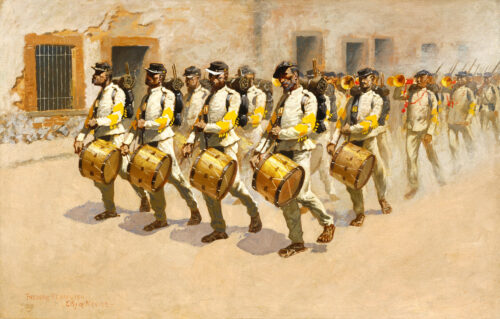

「ドラムコー」

アクセントでラッパに赤いひもがかかれている以外は、離れた色を使ってないことが一目でわかります。

この絵は黄色の近似色でまとまっています。

補色

補色とは、特定した色に対して無意識にもとめてしまう組み合わせの色をいいます。

色相環でいう反対にある色のことです。

- 赤 ↔ 緑

►緑は赤〈赤は緑〉の補色の関係 - 黄 ↔ 紫

►紫は黄〈黄は紫〉の補色の関係 - 青 ↔ 橙

►橙は青〈青は橙〉の補色の関係

にあるといえます。

「ナイアガラの滝」

- 水

►緑系統 - 空

►赤系統

このように色が対になっているので補色の関係性を作品に取り込んでいるといえます。

三原色

色には多くの種類がありますが、元となる「赤・青・緑」を三原色といいます。

この三原色を色相環でみてみると、それぞれが距離をもち、見まちがうことはない色であることはわかるとおもいます。

「礼拝」

- レンガ・右の人のシャツ・地面

►は赤系統 - 左側の人の服

►青系統 - 右側の人が羽織っているものと草木

►黄系統

彩度とは?

彩度とは色の鮮やかさのことをいいます。

全ての色相のなかで、無彩色といわれる「彩度0」の色が3つあります。

「白」「黒」そして白と黒を50%ずつたした「灰色」です。

逆に彩度の高い色というと、三原色である赤・青・緑や、二次色といわれるマゼンタ「赤+青」・シアン「青+緑」・黄「緑+赤」などがあります。

「青」で説明します。

絵の具の「青」に「白」をまぜていくと「水色」になります。

青という彩度が高い状態から、水色という彩度が低い状態へ

左へいくにつれて白みが増し、青みがうすくなっています。

よって、左側は白みを含んだ水色なので彩度が低いといえ、右側は白みがなくなり青みが高まって彩度が高いといえます。

絵の具の「青」に「黒」をまぜていくと「紺色」になります。

青という彩度が高い状態から、紺という彩度が低い状態へ

右へいくにつれて黒みが増し、青みが薄くなっています。

よって、左側は黒みがなくなり青の純度が高まって彩度が高いといえ、右側は黒みを含んだ紺色なので彩度が低いといえます。

青で詳しく説明しましたが、赤の場合だと。。。

赤+白→ピンク

►►►赤:彩度が高い・ピンク:彩度が低い

赤+黒→茶

►►►赤:彩度が高い・茶:彩度が低い

なんとなく伝わりましたか??

次は絵画で説明します。

「システィーナの聖母子」

この作品は原色をふんだんにつかっていて、赤・青・黄・緑というぐあいにハッキリとわかるので、彩度が高い作品といえます。

に対して、次の作品はどうでしょう?

「落穂拾い」

平原で穂を拾っているこちらの3名なんですが、左から「青・赤・緑」とイメージカラーをもたせていることがわかるとおもいます。

システィーナの聖母子と色を比べるとだいぶ色味が薄く感じます。

よって彩度が低い作品といえます。

次でお話する明度と混同しがちなので気をつけましょう。

明度とは?

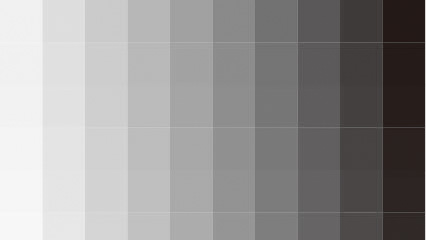

明度とは、明るさの度合いのことをいいます。

明るさの度合いを数値化してみます。

- 明度100%

►►►真っ白 - 明度0%

►►►真っ黒

- 左下が真っ白[明度100%]

►►►明度が高い - 右上が真っ黒[0%]

►►►明度が低い

赤系統のマゼンタだと。。。

左へむかうと明度が高くなっていきピンク色に、右へむかうと明度が低くなっていきダークレッドに。

このようにとある色に対して、

- 白に近づく

►明度が高くなっていく - 黒に近づく

►明度が低くなっていく

と覚えると感覚的につかみやすいのではないでしょうか。

こちらの作品をごらんください。

「虎と幼獣」

手前[下側]は明るく照らされているのに対し、奥[上側]へいくにつれて暗闇になっていきます。

いいかえると、手前は明度が高く、奥へいくにつれて明度が低くなっていきます。

どうでしょう、なんとなくでも多少なりの感覚としてつかめましたか?

明度と彩度は混同しやすいので、慣れなのかなと。

明るさと暗さの合わせ技

「最後の晩餐」

キリストの後ろに、3つの窓?があるのがわかるとおもいます。

外が見えることで、光を強調させて被写体がきわだっています。

明るさと暗さの幅を、明暗差といいます。

みなさんの身の回りで明暗差がついているものはいろいろありますが、白い紙に黒い文字で構成されている本はわかりやすいですね。

逆にグレーの紙に黒い文字で書かれていたらどうでしょう、それはとてつもなく読みにくい本だとおもいます。

カメラによる撮影でこの明暗差を意識すると、被写体がきわだち見やすい構図になるのです。