PSYCHO-PASS〈サイコパス〉に登場する本・映画をまとめました。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、哲学・文学・心理学・政治学・社会学など、作品のテーマをより深く理解するための重要な手がかりとして、本や映画の引用が数多く登場します。

本好きにとってはとても気になる作品に仕上がってるわけですが、話数も多い上にかなりの作品が登場するので、狡噛が読んでいたあの本ってなんだっけ?となりがちです。

そんな本好きのために、まるっとまとめてみました。

アニメとして展開されてる作品を、テレビアニメと映画に分けてまとめたので参考までに。

フジのサブスクである「FOD」で全タイトルが視聴できます。

►►► FOD ◄◄◄

テレビ枠で放送されたタイトルが4作品、映画タイトルが6作品です。

〈テレビタイトル4本〉

- 1期

- 1期の新編集版

- 2期

- 3期

〈映画タイトル6本〉

- 劇場版PSYCHO-PASS

- 劇場3部作 Sinners of the System

Case.1 「罪と罰」 - 劇場3部作 Sinners of the System

Case.2 「First Guardian」 - 劇場3部作 Sinners of the System

Case.3 「恩讐の彼方に」 - 劇場版PSYCHO-PASS3

「FIRST INSPECTOR」 - 劇場版PSYCHO-PASS

「PROVIDENCE」

2023年5月12日に公開された、『劇場版PSYCHO-PASS PROVIDENCE』の告知です。

シリーズ最新作『劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス PROVIDENCE』の制作も決定!

— PSYCHO-PASS サイコパス 公式 (@psychopass_tv) August 14, 2022

ティザービジュアルも解禁されました。

ぜひご期待ください!#pp_anime #pp_10th pic.twitter.com/qhRX3dwtAH

『PSYCHO-PASS』では世界中の名著や引用文がたくさん登場します。

本と映画で分けたので参考までに!

- アフィリエイト広告を利用しています

PSYCHO-PASS〈サイコパス〉に登場する本

PSYCHO-PASSは、他の作品とは比べ物にならないくらいの文学書や哲学書が登場する作品でもあります。

パスカルとかニーチェといった人の名前くらいは聞いたことあるけれど、本の名前までは知らないといった方には参考になるかもです。

- 著者名

- 本が登場する作品

- 本の核となる主旨・文言

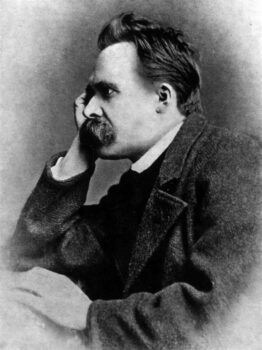

善悪の彼岸|フリードリヒ・ニーチェ

- フリードリヒ・ニーチェ

- 1期:4話|新編集版:2話

- ドイツ出身の哲学者。

代表作に『ツァラトゥストラはこう語った』『善悪の彼岸』などがあり、「超人思想」や「神は死んだ」という革新的な思想を打ち出したことで知られている。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、人間の自由意志や倫理観、そして「超人」という概念が物語の重要な背景として機能している。

特に、彼の著書『善悪の彼岸』に登場する有名な一節、「深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いている」という言葉は、作中でも直接引用され、世界観に深みを与えている。

この「深淵」=「理解できない闇の領域」を見つめようとする者は、同時に、自身も闇に取り込まれるかもしれない――そんなニーチェの警鐘は、シビュラシステムに抗う者たちの心理にも重ね合わせることができる。

リンク

1984|ジョージ・オーウェル

- ジョージ・オーウェル

- 1期:4話|新編集版:2話

1期:15話|新編集版:8話 - イギリス出身の作家・ジャーナリスト。

代表作に『1984年』『動物農場』などがあり、「国家による思想統制」や「全体主義の恐怖」をテーマにした作品を多く手がけた。

『PSYCHO-PASS』シリーズにおいても、彼の思想は物語の根底に色濃く流れている。

特に、小説『1984年』に登場する「ビッグブラザー(監視社会を象徴する存在)」のように、個人を常に管理・監視する社会構造が、作中の「シビュラシステム」と重なる点は非常に示唆的だ。

直接「ビッグブラザー」という言葉は登場しないものの、その発想が、PSYCHO-PASS世界観の設計に強い影響を与えていると考えられる。

リンク

戦争論|カール・フォン・クラウゼヴィッツ

- カール・フォン・クラウゼヴィッツ

- 新編集版:2話

- プロイセン出身の軍人・軍事理論家。

代表作に『戦争論』があり、「戦争とは政治の延長である」という思想で知られる。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、社会秩序を守るために暴力を行使するというテーマが、クラウゼヴィッツの論理と重なる。

理想を掲げながらも、統治には避けられない犠牲が伴うことを示す彼の視点は、シビュラシステムによる管理社会を考える上で重要な示唆を与えている。

リンク

人間不平等起源論|ジャン=ジャック・ルソー

- ジャン=ジャック・ルソー

- 1期:5話|新編集版:3話

- スイス出身の哲学者・思想家。

代表作に『社会契約論』『人間不平等起源論』があり、人間の自然状態と社会による腐敗を鋭く指摘した。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、ルソーの「人は生まれながらにして自由だが、社会においては拘束されている」という思想が、シビュラによる管理社会の矛盾と重なる。

個人の自由を奪ってでも秩序を優先する世界観に対し、ルソー的な問いかけが静かに響いている。

リンク

さらば映画よ|寺山修司

- 寺山修司(てらやましゅうじ)

- 1期:5話|新編集版:3話

- 日本出身の詩人・劇作家・映画監督。

代表作に『さらば映画よ』があり、既成の映画表現を壊し、個人の内面世界をむき出しにする独自の手法で知られる。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、既存の価値観を覆し、自らの生き方を問う登場人物たちの姿に、寺山の「常識への反抗」や「自己の解放」という精神が色濃く反映されている。

特に、社会に押しつけられる枠組みを壊そうとする意志は、物語世界の根底に通じている。

リンク

十二夜|ウィリアム・シェイクスピア

- ウィリアム・シェイクスピア

- 1期:6話|新編集版:3話

- イギリス出身の劇作家・詩人。

代表作に『ハムレット』『ロミオとジュリエット』、そして喜劇『十二夜』があり、人間の愛、欺瞞、自己認識を豊かに描いた。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、『十二夜』に見られる「自己と他者の境界の揺らぎ」や「仮面をかぶった生き方」が、社会に適応しながら本心を隠すキャラクターたちに重なる。

仮面をかぶった先に本当の自分を見失う危うさが、物語の深層を支えている。

リンク

マクベス|ウィリアム・シェイクスピア

- ウィリアム・シェイクスピア

- 1期:6話|新編集版:3話

- イギリス出身の劇作家・詩人。

代表作『マクベス』では、野心と罪悪感に取り憑かれた人間の破滅を描き、権力欲と道徳の葛藤を鋭く掘り下げた。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、支配欲や理想に飲み込まれていく登場人物たちの姿が、マクベスの悲劇と重なる。

正義のために行動するつもりが、いつしか自らの手を汚し、破滅へと向かう流れは、物語に深い陰影を与えている。

リンク

タイタス・アンドロニカス|ウィリアム・シェイクスピア

- ウィリアム・シェイクスピア

- 1期:6話|新編集版:3話

- イギリス出身の劇作家・詩人。

初期の悲劇『タイタス・アンドロニカス』では、復讐と暴力が連鎖する血なまぐさい世界を描き、人間の暗黒面を容赦なく暴いた。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、復讐や正義をめぐる狂気の連鎖が、シェイクスピアの描いた絶望と響き合う。

暴力によって秩序を取り戻そうとする試みが、さらなる混沌を招く様子は、物語の深層に重なっている。

リンク

死に至る病|セーレン・キェルケゴール

- セーレン・キェルケゴール

- 1期:7話|新編集版:4話

- デンマーク出身の哲学者・神学者。

代表作『死に至る病』では、人間存在の根源的な不安と絶望をテーマに、自己喪失の危機を深く掘り下げた。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、自己を偽り、社会に順応しようとする中で生じる内的な絶望感が、キルケゴールの思想と重なる。

自分自身に背き続けることこそが「死に至る病」であり、登場人物たちの苦悩の核心を鋭く照らし出している。

リンク

暴力|ミシェル・ビビオルカ

- ミシェル・ビビオルカ

- 新編集版:5話

- フランス出身の社会学者。

著作『暴力』では、現代社会における暴力の多様な形態と、その背後にある社会的要因を分析した。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、個人や集団による暴力が単なる反社会的行為ではなく、抑圧への抵抗や歪んだ正義感から生まれるものとして描かれる。

ビビオルカの視点は、暴力が社会構造と密接に絡み合うことを物語にリアルに刻み込んでいる。

〝個人主義の高揚は暴力を助長する〟

〝主体を奪われた個人がその不可能性を覆すための暴力もありうる〟

雑賀教室での講義で雑賀譲二から語られます。

リンク

パイドン|プラトン

- プラトン

- 1期:11話|新編集版:5話

- 古代ギリシャ出身の哲学者。

『パイドン』では、「肉体は魂の牢獄である」と説き、魂の永続性と真理への憧れを描いた。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、肉体を管理されることで精神も縛られる人間像が、プラトンの思想と重なる。

自由な魂を求めながらも、肉体(社会制度)に囚われた存在として描かれる人々の姿が、物語に深い哲学性を与えている。

リンク

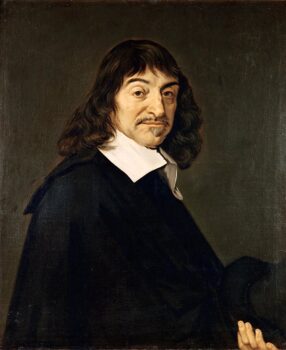

情念論|ルネ・デカルト

- ルネ・デカルト

- 1期:11話|新編集版:6話

- フランス出身の哲学者・数学者。

『情念論』では、心と身体の相互作用によって感情(情念)が生じることを説明し、人間の理性による制御を重視した。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、感情を数値化し管理しようとするシビュラシステムの思想に、デカルトの「感情を理性で制御する」という発想が重なる。

合理的な秩序を目指しながら、理性だけでは割り切れない人間性の複雑さが物語の核を成している。

〝決断ができない人間は欲望が大きすぎるか悟性が足りない〟

船原ゆきが殺害されるシーンで登槙島から語られます。

リンク

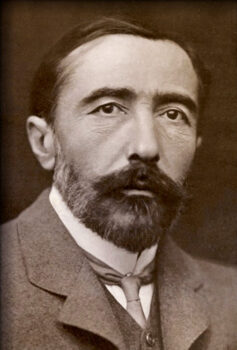

闇の奥|ジョセフ・コンラッド

- ジョセフ・コンラッド

- 1期:13話|新編集版:7話

- ポーランド出身でイギリスで活躍した作家。

『闇の奥』では、人間の心に潜む原始的な闇と、文明社会の偽善を鋭く描き出した。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、秩序の仮面をかぶった社会の裏に、暴力と混沌が潜んでいるという視点が、コンラッドの「人間の内なる闇」というテーマと重なる。

表面上の正義の背後に潜む本質的な狂気を、物語は静かに暴き出している。

リンク

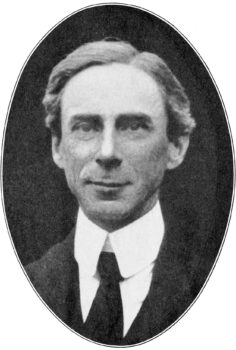

幸福論|バートランド・アーサー・ウィリアム・ラッセル

- バートランド・アーサー・ウィリアム・ラッセル

- 新編集版:7話

- イギリス出身の哲学者・数学者。

『幸福論』では、現代人が抱える不安や不幸の原因を分析し、理性的に幸福を追求する道筋を示した。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、管理社会に生きる人々が抱える満たされぬ感情や空虚さが、ラッセルの説く「幸福への理性によるアプローチ」と対比される。

真の幸福を見失ったまま生きる人間たちの姿が、物語に静かな重みを与えている。

〝退屈の反対は快楽ではない、興奮だ。興奮するのなら、人間はそれが苦痛でも悦ぶ〟

槙島とチェがチェスをしている時の会話に登場します。

リンク

あらかじめ裏切られた革命|岩上安身

- 岩上安身(いわかみやすみ)

- 1期:14話|新編集版:7話

- 日本出身のジャーナリスト・評論家。

著作『あらかじめ裏切られた革命』では、体制に取り込まれていく革新運動の裏側を鋭く告発し、理想と現実の乖離を描いた。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、理想を掲げながらも権力に回収されていく人間の弱さが、岩上の描く「革命の裏切り」と重なる。

変革を求めたはずの行為が、やがて管理と抑圧の側に取り込まれる皮肉が、物語世界を陰影豊かに支えている。

リンク

虐殺器官|Project Itoh

- Project Itoh〈プロジェクト・イトー〉

- 新編集版:8話

- 日本出身の作家。

『虐殺器官』では、先進国の安全保障と倫理の裏側で行われる大量虐殺の構造を描き、人間性と暴力の本質に迫った。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、表面上の秩序と平和の裏に潜む支配と破壊の構造が、伊藤の「見えざる暴力装置」という視点と重なる。

正義や安全の名のもとに行使される冷酷な管理が、物語に重く深い問いを突きつけている。

作中では、冒頭の槙島とチェの会話において、「まるで、ある日突然、虐殺が内戦というソフトウェアの基本仕様と化したかのようだった」という一節が語られる。

言葉そのものの意味だけでなく、言葉を発する際の抑揚やリズムが聴衆の脳内器官に働きかけ、戦争が引き起こされる――

そんな“魔法のような現象”を、物語は静かに、そして鋭く暴き出している。

リンク

ニューロマンサー|ウィリアム・ギブスン

- ウィリアム・ギブスン

- 1期15話|新編集版:8話

小説『PSYCHO-PASS サイコパス 上』

〈8-6:「あとは、沈黙」・P239〉 - 長編小説第1弾:ニューロマンサー

長編小説第2弾:カウント・ゼロ

長編小説第3弾:モナリザ・オーヴァドライブ - アメリカ出身の作家。

代表作『ニューロマンサー』では、電脳空間(サイバースペース)という概念を創出し、サイバーパンクというジャンルを確立した。

SF作家として広く知られ、映画『マトリックス』も当初は『ニューロマンサー』の世界観を目指して制作が進められていたという。

タイトルの「ニューロマンサー」は、NEURON(神経)とNECROMANCER(死霊使い)を組み合わせた造語であり、さらにNEW ROMANCE(新たなロマンス)の意味合いも内包している。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、仮想空間と現実が交錯し、人間の意識すらシステムに組み込まれる世界観が、ギブスンの描いた「電脳社会」と重なる。

テクノロジーによる管理と人間存在の境界の曖昧さが、物語に冷たくも鮮烈なリアリティを与えている。

リンク

カウント・ゼロ|ウィリアム・ギブスン

- ウィリアム・ギブスン

- 1期15話|新編集版:8話

小説『PSYCHO-PASS サイコパス 下』

〈15-2:「硫黄降る街」・P114〉 - 長編小説第1弾:ニューロマンサー

長編小説第2弾:カウント・ゼロ

長編小説第3弾:モナリザ・オーヴァドライブ

リンク

モナリザ・オーヴァドライブ|ウィリアム・ギブスン

- ウィリアム・ギブスン

- 1期15話|新編集版:8話

小説『PSYCHO-PASS サイコパス 下』

〈15-2:「硫黄降る街」・P114〉 - 長編小説第1弾:ニューロマンサー

長編小説第2弾:カウント・ゼロ

長編小説第3弾:モナリザ・オーヴァドライブ

リンク

アンドロイドは電気羊の夢をみるか?|フィリップ・K・ディック

- フィリップ・K・ディック

- 1期:15話|新編集版:8話

- アメリカ出身のSF作家。

代表作『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』では、人間とアンドロイドの境界を問い、感情や共感こそが「人間らしさ」の本質であると描いた。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、人間性とは何かを問う視点が、ディックの描く「感情と存在のあいまいさ」と響き合う。

管理される社会の中で、自由意思や共感を持つことの意味が、静かに、しかし確かに物語を貫いている。

リンク

裁きの門|マーセデス・ラッキー

- マーセデス・ラッキー

- 1期:16話

- アメリカ出身のファンタジー作家。

『さばきの門』では、誓いを結んだ者たちが、正義と復讐の狭間で葛藤する姿を描き、絶対的な正義など存在しないという複雑な世界観を示した。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、槙島が「裁きの門は開かれた」と語る場面が登場する。

この台詞は、直接的には明言されていないものの、ラッキーの『裁きの門』を想起させる。

リンク

パンセ|ブレーズ・パスカル

- ブレーズ・パスカル

- 1期:16話|新編集版:8話

- フランス出身の哲学者・数学者。

『パンセ』では、人間の弱さと偉大さ、理性と信仰の間に引き裂かれる存在としての人間像を、鋭い洞察で描き出した。

「人間は考える葦である」という言葉でも知られ、儚さと知性をあわせ持つ人間を象徴的に表現している。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、狡噛と槙島が対面するシーンで、「正義は議論の種になるが、力は非常にハッキリしている。そのため、人は正義に力を与えることができなかった。」という言葉が交わされる。これはパスカルの『パンセ』に通じる、人間社会における正義と力のねじれを鋭く浮かび上がらせる。

理性による正義の追求と、現実に支配する力との間で揺れる人間の葛藤が、物語に静かな緊張感を与えている。

リンク

大衆の反逆|ホセ・オルテガ・イ・ガセット

- ホセ・オルテガ・イ・ガセット

- 1期:16話|新編集版:8話

- スペイン出身の哲学者・評論家。

代表作『大衆の反逆』では、近代社会における「凡庸な大衆」が力を持ち、文化や知性を脅かす現象を鋭く批判した。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、大衆が無自覚に秩序に従い、管理されることに安住する姿が、オルテガの「大衆支配」の警鐘と重なる。

個人の意志が薄れ、システムに組み込まれていく社会の危うさが、物語全体を静かに包み込んでいる。また、作中で狡噛慎也が槙島聖護と対面する際、「誰かがパスカルを引用したら用心すべきだ、ということを、かなり前に学んでいる」と語る場面がある。

これは、人間存在の不安定さや思索の深さを示すパスカルの思想に触れつつ、知性を武器とする槙島の危険性を鋭く察知した瞬間を象徴している。

リンク

ガリバー旅行記|ジョナサン・スウィフト

- ジョナサン・スウィフト

- 1期:17・19話|新編集版:9話

1期:19話|新編集版:10話 - イギリス出身の作家・風刺家。

『ガリヴァー旅行記』では、奇想天外な冒険譚を通じて、人間社会の愚かさや権力構造を鋭く風刺した。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、理想社会の裏に潜む欺瞞や暴力が、スウィフトの描いた「文明批判」と重なる。

美しい秩序の裏に潜む狂気を暴き出す視点が、物語に冷ややかなリアリティを与えている。

リンク

権力と支配|マックス・ヴェーバー

- マックス・ヴェーバー

- 1期:19話|新編集版:10話

- ドイツ出身の社会学者・経済学者。

『支配の社会学』では、伝統的支配、カリスマ的支配、合法的支配という支配の類型を提示し、権力の本質を体系的に論じた。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、狡噛慎也と雑賀譲二教授が朝食を共にするシーンで、ヴェーバーの思想が引用される。

「理想的な官僚とは、憤怒も不公平もなく、さらに憎しみも激情もなく、愛も熱狂もなく、ひたすら義務に従う人間のこと」

「官僚制的行政は、知識によって大衆を支配する。専門知識と実務知識、そして、それを秘密にすることで優越性を高める」

という言葉が交わされ、感情を排除した冷徹な支配構造が描かれる。

シビュラシステムによる統治もまた、ヴェーバーが説いた「合理的・合法的支配」の典型例であり、権力が暴力によらず、知識と正当性を装って浸透していく様子を物語に深く刻みつけている。

リンク

フーコー入門|ミシェル・フーコー

- ミシェル・フーコー

- 1期:19話|新編集版:10話

- フランス出身の哲学者・思想家。

『フーコー入門』では、権力、監視、主体性といったテーマに貫かれた彼の思想の全体像を、初心者向けにわかりやすく紹介している。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、フーコーが『監獄の誕生』で提起した「監視と規律による支配社会」という視点が、シビュラシステムの設計思想と深く重なる。

狡噛と雑賀教授が朝食を共にする場面では、槙島との仮想対話をイメージする中で、「システムというよりは巨大な監獄では?パノプティコン、一望監視施設の最悪の発展形。最小の人数で最大の囚人をコントロールする。」という言葉が登場する。

フーコーが指摘した、目に見えない権力が社会に浸透する構造を、物語は鮮やかに体現している。

リンク

ベンサム -功利主義入門-|ジェレミ・ベンサム

- ジェレミ・ベンサム

- 1期:19話|新編集版:10話

- ギリス出身の法哲学者・思想家。

功利主義の祖として知られ、「最大多数の最大幸福」という理念を掲げ、社会制度や刑罰制度の改革を提唱した。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、狡噛慎也と雑賀譲二教授が朝食を共にするシーンに、槙島との仮想の会話をイメージする中でベンサムの思想が登場する。

「システムというよりは巨大な監獄では?パノプティコン、一望監視施設の最悪の発展形。最小の人数で最大の囚人をコントロールする。」

このやり取りは、ベンサムが構想したパノプティコンと、功利主義に基づく管理社会の理想像を鮮やかに想起させる。

個々人の幸福よりも、社会全体の秩序と効率を優先するシビュラシステムの思想に、ベンサムの影が色濃く映し出されている。

リンク

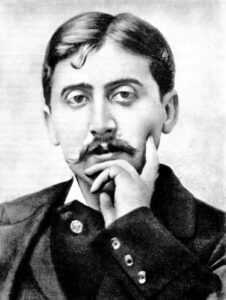

失われた時を求めて ~見出された時Ⅱ~|マルセル・プルースト

- マルセル・プルースト

- 1期:23話|新編集版:11話

劇場版PSYCHO-PASS

小説『PSYCHO-PASS LEGEND|執行官 狡噛慎也 ~理想郷の猟犬~』

〈P164|エピローグ2〉 - フランス出身の作家。

代表作『失われた時を求めて』では、記憶と時間の重なりをテーマに、人間の内面世界を緻密に描き出した。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、狡噛慎也が国外逃亡の準備中、槙島聖護のセーフハウスで『失われた時を求めて』を手に取る場面が描かれる(『PSYCHO-PASS LEGEND|執行官 狡噛慎也 ~理想郷の猟犬~』エピローグ2)。

また、新編集版11話では、槙島が冒頭でこの小説からの一節を語り、エンディング後には狡噛自身も読書に没頭する描写がある。

「老いは死と事情がよく似ている。人によっては事もなげに老いと死に立ち向かうが、それは他人よりも勇気があるからではなくて想像力に乏しいからだ。」(第7編・見出された時2より)

この言葉が示すように、未来を想像する力が強い者ほど、老いと死の恐怖に敏感になるというテーマは、狡噛や槙島の精神世界に深く根を下ろしている。

さらに劇場版『PSYCHO-PASS』では、プルーストのイメージを引き継ぎ、「人々は生きている竹馬に乗っているようなもの。竹馬は教会の鐘楼よりも高く伸び、やがて人は歩くことが危険で困難になり、ついには落下する。」というテロップが冒頭に映し出される。

無限の成長を求める人間社会が、やがて自壊する運命にあることを暗示している。

プルーストの描いた「失われた時」とは、単なる郷愁ではない。

それは、人間存在に内在する儚さ、そして再生への微かな希望を意味している。

『PSYCHO-PASS』においても、記憶と時間の重層的な関係が、物語の深層に静かに流れている。

リンク

ライ麦畑でつかまえて|J・D・サリンジャー

- J・D・サリンジャー

- 1期:22話|新編集版:11話

- アメリカ出身の作家。

代表作『ライ麦畑でつかまえて』では、堕落した社会から無垢な存在を守ろうとする青年ホールデンの心の叫びを、繊細に描いた。

『PSYCHO-PASS』シリーズではこの作品自体が直接登場するわけではないが、アニメ版1期のクライマックス──狡噛慎也が、逃げる槙島聖護を麦畑の中で追い詰めるシーンには、この超有名なタイトルを皮肉のように重ね合わせたセンスを感じさせる。

社会に染まった警察官・狡噛が、自由を希求するテロリスト・槙島を追い、射殺する。

本来「無垢を守る」ための捕まえる行為が、ここでは無垢な存在を殺すための追跡へと反転している。

それは、『ライ麦畑でつかまえて』に込められた純粋な願いとは裏腹に、現実世界の「正義」の皮をかぶった暴力と絶望を突きつける、冷たく悲しい皮肉だった。

リンク

新約聖書 -ヨハネの福音書-|ヨハネ

- ヨハネ

- 新編集版:11話

- キリスト教の新約聖書の一篇。

「言葉は神であった」という冒頭に象徴されるように、信仰と存在の根源的な結びつきを描き出し、イエス・キリストの神性と人間への愛を強く訴えた。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、この福音書から、「一粒の麦は、地に落ちて死ななければ一粒のままである。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人は、それを保って永遠の命に至る。」という一節が引用される。(ヨハネの福音書 12章24節を参考)

一見すると、ただでさえ複雑な物語に聖書という新たな要素が加わることで、理解が難しくなる印象を受けるかもしれない。しかし、この引用には明確な意図がある。

この言葉が伝えているのは、自己を惜しまずに差し出すことによって、より大きな命や未来を生み出す、というキリスト教の核心思想だ。

『PSYCHO-PASS』の世界では、社会に順応し個を守るだけでは真の自由は得られず、自らを犠牲にしてでも理想を追い、命を超えた価値を目指す者たちの存在が重要な意味を持つ。

つまり、『ヨハネによる福音書』の引用は、単なる宗教モチーフではない。

個と社会の対立、自己犠牲、そして新たな秩序の誕生というテーマを、最も原初的な言葉で象徴しているのだ。

この一節を理解することで、物語に流れる「何のために生き、何のために闘うのか」という最終的な問いも、より鮮明に浮かび上がってくる。

リンク

新約聖書 -マタイの福音書-|著者不明

- 著者不明(著者は特定されていないが、伝統的に使徒マタイによるものとされてきた)

- 1期:21話|新編集版:11話

- 新約聖書の一篇で、イエス・キリストの生涯・教え・奇跡を記録し、「義」と「救い」、そして「裁き」の概念を強く打ち出している。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、マタイ福音書が直接的に引用される場面が存在する。

ウカノミタマウィルスの管理センターにおいて、槙島聖護が手にしていたのがこの書であり、彼はこうした一節を口にする。

「イエスは別の例えをもちだして言われた。天の国は次のように例えられる。ある人がよい種を畑にまいた。人々が眠っている間に敵が来て、麦のなかに毒麦をまいていった。」(マタイの福音書13章24・25節)

この「毒麦のたとえ」は、本来善良な社会や人間集団に、知らぬ間に悪意や堕落が入り込む様子を描いている。

そして、毒麦と麦が見分けがつかないまま一緒に育つ様は、「誰が善で誰が悪か」を一目で判別できない社会、つまり表面的には秩序だが内実は腐敗した世界を象徴している。

槙島がこの一節を読むことで浮かび上がるのは、管理と秩序を維持しているはずの社会(=シビュラ体制)が、実は内側から静かに毒され、純粋な正義や善とはかけ離れた存在になっている、という痛烈な皮肉だ。

マタイ福音書の「毒麦のたとえ」は、『PSYCHO-PASS』の物語において、見えない悪、混じり合った善悪、そして裁きの難しさを静かに、しかし深く響かせている。

リンク

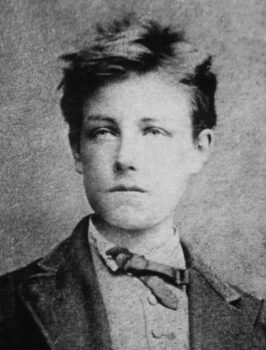

地獄の季節|アルチュール・ランボー

- アルチュール・ランボー

- 2期:8話

- 小説『PSYCHO-PASS LEGEND|執行官 狡噛慎也 ~理想郷の猟犬~』

〈P65|3-2〉〈P132|5-2〉 - フランス出身の詩人。

『地獄の季節』では、自己破壊、精神の崩壊、そして再生への渇望を幻視的な言葉で綴り、わずか十代で文学史に深い爪痕を残した。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、この作品自体が明示的に登場することはない。

だが、メンタリストの雑賀譲二が口にする「地獄の季節に」という言葉は、アルチュール・ランボーの詩集タイトルと響き合う。

悲惨な事件の余韻を形容するこの一言には、ランボーが描いた破滅と幻覚の季節を想起させる、意図的な引用とも読める強度が宿っている。

正義と狂気の境界で揺れる人々の内面に目を向けたとき、ランボーが詩を通じて吐き出した「地獄」は、『PSYCHO-PASS』の世界にも確かに存在している。

リンク

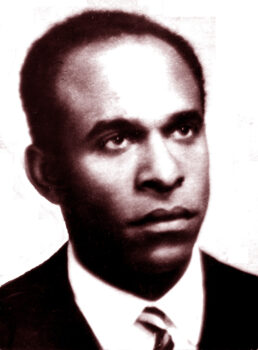

黒い皮膚・白い仮面|フランツ・ファノン

- フランツ・ファノン

- 劇場版PSYCHO-PASS

- マルティニーク出身の精神科医・思想家。

『黒い皮膚・白い仮面』では、植民地主義によって傷つけられた被植民者の精神構造と、アイデンティティの分裂を鋭く描き出した。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、ニコラス・ウォンからの依頼を受けたボスであるルタガンダが、この本をメモ代わりに使う場面が登場する。

作中で引用されるのは、「暴力というものは原住民を劣等感から解き放つ。そして物の見方や自滅的な態度を変化させ、恐れ知らずのプライドをもった人間に変貌させる。」という一節。

ファノンの思想は、単なる人種問題に留まらず、支配された者が支配から脱却するために抱える葛藤と、暴力を通じた自己回復のプロセスを描き出している。

『PSYCHO-PASS』の世界においても、社会に適応することを強いられ、内面の自由を失った個人たちが、自己の尊厳を取り戻すためにどのように闘うのかというテーマと、静かに重なっている。

リンク

地に呪われたる者|フランツ・ファノン

- フランツ・ファノン

- 劇場版PSYCHO-PASS

- マルティニーク出身の精神科医・思想家。

『地に呪われたる者』では、植民地主義によって抑圧された人々の怒りと闘争を描き、「真の解放は暴力を伴う」という過激な現実を突きつけた。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、狡噛慎也が傭兵に捕らえられ、傭兵組織のボス・ルタガンダと対峙する場面において、ファノンの思想が静かに反響している。

ルタガンダは語る──「国家が崩壊した世界では、暴力の民間化が行われる。なぜなら、組織された暴力の独占こそが国家の本質だからだ。暴力が拡散すると、それは政治以下的なものになる。社会的憤怒を源泉とした、経済活動としての組織暴力だ。」

これはまさに、ファノンが『地に呪われたる者』で指摘した、抑圧された怒りが、制度の枠を超えて無秩序な暴力へと転化していく過程を体現している。

暴力は単なる破壊行為ではない。それは、抑圧と支配の構造を打ち破ろうとする者たちが、唯一手にできる「声」でもあるのだ。

支配する側とされる側。

その間にあるのは法でも道徳でもなく、むき出しの力──。

ファノンの言葉に重ねれば、それこそが「地に呪われたる者」の真実である。

リンク

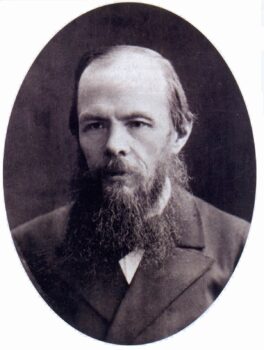

罪と罰|ドストエフスキー

- ドストエフスキー

- PSYCHO-PASS|SS〈Case.1:罪と罰〉

- ロシア出身の作家。

代表作『罪と罰』では、極限状況に追い詰められた青年ラスコーリニコフが、道徳と正義を越えて殺人を犯し、罪の意識と贖罪の苦悩に苛まれる姿を描いた。

『PSYCHO-PASS』シリーズ本編では、この作品そのものが登場するわけではない。

しかし、ショートムービー三部作の一篇「CASE.1 罪と罰」において、このタイトルが冠されている。

これは、個人の中に潜む「正義を信じるがゆえの罪」、そして「社会との断絶」という、ドストエフスキー的なテーマを静かに想起させる。

作中に登場する犯罪者たちもまた、単なる悪ではない。

自らの正義を抱えながら、狂気と救済の狭間で揺れ動く。

その姿には、ラスコーリニコフと同じく、社会と倫理の狭間でもがく人間の痛ましいリアリティが重なっている。

リンク

論語と算盤|渋沢栄一

- 渋沢栄一(しぶさわえいいち)

- PSYCHO-PASS|SS〈Case.3:恩讐の彼方に〉

- 日本の実業家・思想家。

代表作『論語と算盤』では、道徳(論語)と経済活動(算盤)を両立させるべきだと説き、倫理的な資本主義のあり方を提唱した。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、本編に直接登場するわけではないが、ショートムービー三部作のCASE.3「恩讐の彼方に」において、テンジンと狡噛慎也が対面し、食事中の会話の中で、ことわざとして「義を見てせざるは勇無きなり」という言葉が引用される。

「人としてやるべきことをやらないのは臆病者である」という鋭い指摘は、渋沢が『論語と算盤』で強調した道徳観と深く響き合う。

秩序を守るためだけでなく、個人として正しいと信じた行動を選び取る勇気──それは、効率や合理性に支配された世界においてもなお、人間らしさを失わずに生きるための最後の砦だ。

リンク

恩讐の彼方に|菊池寛

- 菊池寛(きくちかん)

- PSYCHO-PASS|SS〈Case.3:恩讐の彼方に〉

- 日本の小説家・劇作家であり、文藝春秋の創設者でもある。

『恩讐の彼方に』では、かつての罪を抱えた男・中川三郎兵衛と、彼に復讐を誓う市九郎との対立を描き、最終的には恨みを超えて赦しに至る人間の精神的成長を深く掘り下げた。

『PSYCHO-PASS』シリーズのショートムービー三部作、CASE.3「恩讐の彼方に」では、この作品タイトルがそのまま冠され、物語中ではテンジンの父が遺した一冊の本としても登場する。

復讐と贖罪、そして赦しというテーマは、社会のシステムに規定されながらも、なお個人の選択と葛藤に苦しむ人間模様と静かに響き合う。

「正義」とは何か。

「赦す」とはどういうことか。

菊池寛が投げかけたこの普遍的な問いかけは、未来社会を舞台にしたサイコパスの中でも、変わらず鋭く生き続けている。

リンク

くるみ割り人形とねずみの王様|E.T.A.ホフマン

- E.T.A.ホフマン

- 3期:8話

- ドイツ出身の作家・作曲家。

代表作『くるみ割り人形とねずみの王様』では、少女がくるみ割り人形とともに夢幻の世界を冒険する中で、現実と幻想、善と悪の曖昧な境界を描き出した。

ハッカーである小畑千夜の部屋にて、梓澤が寝ころびながら読んでいた本として登場する。

この演出は、現実と仮想世界のあいだを自在に行き来する彼らの生き方と、ホフマンが描いた「表の世界と裏の世界」を重ね合わせる象徴的な仕掛けとなっている。

見かけ上の平和と、そこに隠された混沌──くるみ割り人形とねずみたちの戦いは、理想社会を標榜しながらも、ひそかに崩壊へ向かうサイコパス世界の二重構造と静かに共鳴している。

リンク

すばらしい新世界|オルダス・ハクスリー

- オルダス・ハクスリー

- 小説『PSYCHO-PASS ASYLUM1』:〈無窮花[ムグンファ]〉

- イギリス出身の作家。

『すばらしい新世界』では、遺伝子操作と徹底した管理によって構築された幸福なディストピア社会を描き、自由と人間性を犠牲にした”幸福”の恐ろしさを突きつけた。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、シビュラシステムによって管理された社会が、ハクスリーの描いた「理想の皮をかぶった不自由な世界」と重なる。

犯罪係数による管理、適性による職業選択といった仕組みは、人々を見えない枠に閉じ込めながら、表面的な秩序と幸福を保つ構造そのものだ。

自由な意志を失うことと、幸福な秩序を得ること──その交換条件に潜む危うさを、ハクスリーと『PSYCHO-PASS』はそれぞれの形で問いかけている。

リンク

時計じかけのオレンジ|アンソニー・バージェス

- アンソニー・バージェス

- 小説『PSYCHO-PASS ASYLUM1』:〈無窮花[ムグンファ]〉

- イギリス出身の作家。

代表作『時計じかけのオレンジ』では、暴力を愛する若者が国家による矯正プログラムを受け、自由意志を奪われる姿を通して、暴力と自由、善と強制の関係を鋭く描き出した。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、個人の危険性を理由に管理・矯正を行うシビュラシステムの思想が、バージェスが描いた「矯正された善」という不気味なテーマと重なる。

リンク

女吸血鬼カーミラ|シェリダン・レ・ファニュ

- シェリダン・レ・ファニュ

- 小説『PSYCHO-PASS サイコパス 上』

〈7-4:「紫蘭の花言葉」・P203〉 - アイルランド出身の作家。

代表作『女吸血鬼カーミラ』では、美しい吸血鬼カーミラと少女ローラの関係を通じて、欲望、死、禁忌、そして人間の内面に潜む暗い感情を繊細かつ妖艶に描き出した。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、帝都ネットワーク建設会長・泉宮寺豊久の邸宅において、槙島聖護が『女吸血鬼カーミラ』を読んでいたことが小説版で描写されている。(アニメ版でも同じシーンは存在するが、読書の描写自体は映像化されていない。)

カーミラの物語が象徴するのは、表面的な美しさの裏に潜む破壊衝動と禁断の欲望。

これは、サイコパスの世界で、人間が内面に抱える抑圧された衝動や破滅願望とも密接に重なっている。

秩序の仮面を被りながら、その奥底に潜む暗い欲望。

レ・ファニュが描いた「静かなる破壊性」は、槙島聖護というキャラクターの内面にも、ひそかに重なり合っている。

リンク

断食芸人|フランツ・カフカ

- フランツ・カフカ

- 小説『PSYCHO-PASS サイコパス 上』

〈8-6:「あとは、沈黙」・P239〉 - チェコ(当時オーストリア=ハンガリー帝国)出身の作家。

『断食芸人』では、断食を芸として生きる男の孤独と無理解、そして存在の不条理を冷徹に描き出した。

『PSYCHO-PASS』シリーズにおいては、小説版で登場する猟犬ドローン「カフカ」と「ラヴクラフト」に、その名がさりげなく刻まれている。(アニメ版では名前は明かされないが、小説では明記されている。)

合理化され、秩序化された社会の中で、個人の苦悩や特異性は無意味なものとして排除されていく。

リンク

ラヴクラフト全集|ハワード・フィリップス・ラヴクラフト

- ハワード・フィリップス・ラヴクラフト

- 小説『PSYCHO-PASS サイコパス 上』

〈8-6:「あとは、沈黙」・P239〉 - アメリカ出身の作家。

『ラヴクラフト全集』にまとめられた作品群では、人間理性を超越する“宇宙的恐怖(コズミック・ホラー)”を描き、見えないもの、理解できないものに対する本能的な恐れを文学の領域に持ち込んだ。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、小説版にて地下空間での狩猟シーンに登場する猟犬ドローン「ラヴクラフト」が、その名の通りこの作家を象徴している。(ドローンの名はアニメには登場せず、小説版のみで明記されている。)

ラヴクラフトの作品群に通底するのは、「知ること」が必ずしも人を救わない世界観──知識や文明では到底制御できない、深淵からの呼び声に触れたとき、人間は正気を保てるのかという問いだ。

シビュラシステムという絶対的な管理装置が築いた理性という世界の裏で、枠に収まらない「異常」や「混沌」は常に脈打っている。

ラヴクラフトの想像した理解不能な恐怖は、サイコパスの秩序世界の底にもひそかに流れている。

リンク

赤と黒|スタンダール

- スタンダール

- 1期:13話|新編集版:7話

小説『PSYCHO-PASS サイコパス 下』

〈13-3:「深淵からの招待」・P46〉 - フランス出身の作家。

『赤と黒』では、王政復古後のフランスを舞台に、野心に燃える青年ジュリアン・ソレルが、階級社会の矛盾と欲望の狭間で破滅していく様を描き出した。

出世、恋愛、自己欺瞞、そして社会制度への批判が複雑に絡み合うこの物語は、19世紀の社会の閉塞感を鋭く突き刺している。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、アニメ本編の中で狡噛慎也がベッドで『闇の奥』を読むシーンにおいて、足元の棚に置かれた赤い表紙の本がそれとされている。

アニメでは明示されていないが、小説版ではこの本がスタンダールの『赤と黒』であることが明記されている。

支配階級に近づこうとする者が、逆にその構造に呑み込まれ、壊れていく構図は、サイコパス世界においても繰り返される。

管理された社会の中で、誰かの理想を演じることを強いられ、自我が摩耗していく──それはまさにジュリアン・ソレルの生き様に重なる、人間の脆さと現代的絶望である。

リンク

世界リスク社会論|ウルリッヒ・ベック

- ウルリッヒ・ベック

- 小説『PSYCHO-PASS サイコパス 下』

〈17-1:「鉄の腸〈ハラワタ〉」・P170〉 - ドイツ出身の社会学者。

『世界リスク社会論』では、グローバル化が進んだ現代において、テロ、環境汚染、パンデミック、金融危機といった見えないリスクが拡散し、国家の枠組みや科学的専門性では制御しきれなくなった社会の脆さを鋭く指摘した。

『PSYCHO-PASS』シリーズ本編でも、彼の名前は明示的に登場する。

厚生省ノナタワーでの槙島との決闘後、応急処置を受ける狡噛と常守の会話の中で、“リスクの予測と管理”という現代社会のテーマに触れる文脈で引用される。

作品内のシビュラシステムも、まさに“未来のリスク”を管理しようとする巨大装置であり、その過程で個人の自由や感情を切り捨て、逆に新たな不安と対立を生み出している。

ウルリッヒ・ベックが警告したように、「安全を確保しようとする行為そのものが、社会全体に不安の構造を広げる」という逆説は、サイコパス世界を理解する上で決定的な視点となっている。

リンク

悪徳の栄え|マルキ・ド・サド

- マルキ・ド・サド

- 小説『PSYCHO-PASS サイコパス 下』

〈17-4:「鉄の腸〈ハラワタ〉」・P181〉 - フランス出身の作家・思想家。

『悪徳の栄え』では、道徳や社会秩序を真っ向から否定し、欲望と快楽のままに生きることの正当性を挑発的に描いた。

人間の深層にひそむ暴力性と反道徳的衝動を暴き出す、極限の自由思想書である。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、アニメ本編で槙島が医療ドローン内で目覚める直前、禾生局長(藤間幸三郎)が手にしていた赤い装丁の本として登場する。

画面上ではタイトルの明言は避けられているが、装丁から見て、これは1964年に現代思潮社から出版された『悪徳の栄え』と一致しており、今では古本やオークションでしか手に入らない貴重な版である。

槙島というキャラクターそのものが、善悪の境界を解体し、“自由とは何か”を徹底的に問うサド的精神の体現者でもある。

欲望と暴力、快楽と理性が反転するその姿は、シビュラシステムの管理社会に対する根源的なアンチテーゼとなっている。

サドが提示した「悪徳による解放」は、正義を制度化した世界における最大の異物であり、槙島の手によってそれが実行に移されるとき、社会の倫理構造は音を立てて崩れていく。

リンク

深夜プラス1|ギャビン・ライアル

- キャビン・ライアル

- 小説『PSYCHO-PASS サイコパス 下』

〈17-7:「鉄の腸〈ハラワタ〉」・P197〉 - イギリス出身の作家。

『深夜プラスワン』は、過去に傷を抱えた元傭兵が、24時間以内にとある人物を国境越えで護送するという危険な依頼を受け、命を懸けて遂行していくスパイスリラー。

沈黙と信頼、そしてトラウマを抱えた者同士の心の駆け引きが、静かで濃密な緊張感を生んでいる。

『PSYCHO-PASS』シリーズでは、厚生省ノナタワーでの事件後、狡噛慎也が待機を命じられ、ソファに寝転びながら読んでいる本としてこの『深夜プラスワン』が登場する(アニメではタイトルは不鮮明だが、小説版などで明記されている)。

狡噛もまた、過去に囚われた元公安の男として、体制の中に居ながらも外に向かって揺れ動く存在。

そんな彼の手にあるこの一冊は、狡噛自身の生き方と重なるように選ばれたと見ることができる。

国家に所属しながらも、個人としての正義を信じ、孤独な判断を迫られる主人公たち──

『深夜プラスワン』が描く静かな闘いと逃避の物語は、狡噛という男の影に、確かに重なっている。

リンク

カリギュラ|アルベール・カミュ

- アルベール・カミュ

- 小説『PSYCHO-PASS GENESIS 1』

〈1-1:P49〉 - フランス出身の作家・哲学者。

代表作の一つ『カリギュラ』では、愛する者を失ったローマ皇帝カリギュラが、この世界の不条理を悟り、すべての秩序や道徳を否定する独裁者へと変貌していく姿を描いた。

小説『PSYCHO-PASS GENESIS 1』では、若き日の征陸智己と上司・八尋の会話の中で、この『カリギュラ』が登場する。

「理屈の通らぬ世界で、なぜルールを守る必要があるのか」──八尋が投げかけた問いに対し、征陸はまだその答えを持たない。

だがその会話は、のちに彼が“法の番人”でありながら矛盾と向き合い続ける運命を暗示しているようでもある。

『PSYCHO-PASS』シリーズには、世界の矛盾に絶望し、自らの価値観で破壊を選ぶ者──たとえば槙島聖護のような存在が登場する。

カミュの描いた“哲学する暴君”カリギュラと同様に、彼らはシステムそのものに静かに刃を突き立てる。

不条理の世界における人間の自由とはなにか?

その問いは、若き征陸にも、未来の破壊者にも、そして私たちにも投げかけられている。

リンク

白鯨|ハーマン・メルヴィル

- ハーマン・メルヴィル

- 小説『PSYCHO-PASS GENESIS 1』

〈1-4:P188〉

小説『PSYCHO-PASS GENESIS 4』

〈5-1:P337〉 - アメリカ出身の作家。

代表作『白鯨』では、復讐に取り憑かれたエイハブ船長が巨大な白鯨モービィ・ディックを追い続ける姿を通して、人間の執念、運命への挑戦、そして自己破滅を壮大な寓話として描き出した。

『PSYCHO-PASS』シリーズの小説版『GENESIS』では、この作品が物語の中核で引用されている。

小説『PSYCHO-PASS GENESIS 1』では、事件の黒幕アブラム・ベッカムと対峙する際、『白鯨』の一節を呈される形で物語的な対面が演出される。

小説『PSYCHO-PASS GENESIS 4』では、茉莉との会話の中でベッカムが「生き延びたものだけが世界の語り部になる」という白鯨由来の言葉を語る。

それは、苛烈な世界を生き抜いた者にだけ許される“証言者”としての在り方を示唆している。

リンク

新宿鮫|大沢在昌

- 大沢在昌〈おおさわありまさ〉

- 小説『PSYCHO-PASS GENESIS 1』

〈2-3:P328〉 - 日本の作家。

『新宿鮫』シリーズでは、暴力と欲望の街・新宿を舞台に、孤高の刑事・鮫島が法と信念のはざまで孤独に闘う姿を描いた。

組織にも馴染まず、誰にも頼らず、それでも正義を手放さないその姿は、日本のハードボイルド警察小説を代表する存在として読み継がれている。

小説『PSYCHO-PASS GENESIS 1』では、征陸智己とチームメイトの喜多・斉東が、行動開始前の待ち時間にこの作品について会話するシーンが登場する。

世間話の一環としての引用ではあるが、それだけに、“刑事として何を背負い、どう生きるか”という問いが、物語全体に静かに響く。

リンク

純粋理性批判1|イマヌエル・カント

- イマヌエル・カント

- 小説『PSYCHO-PASS GENESIS 4』

〈4-1:P170〉 - ドイツ出身の哲学者。

『純粋理性批判』では、「人間は何を知ることができるのか?」という問いに対して、私たちが把握できるのは“現象”にすぎず、物自体は理性では捉えられないという、認識の限界を厳密に示した。

この哲学書は、小説版『PSYCHO-PASS GENESIS 4』において、滄(ソウ)と東金美沙子の会話の中で登場する。

シビュラシステムによって人間の心理や行動が数値化され、「理解できるもの」だけが価値を持つ社会において、カントが説いた「人間の理性では届かない領域」の存在は、まるでシステムの目からこぼれ落ちる人間の“自由”や“本質”を示唆するかのようである。

リンク

ロリータ|ウラジーミル・ナボコフ

- ウラジーミル・ナボコフ

- 小説『PSYCHO-PASS LEGEND|執行官 狡噛慎也 ~理想郷の猟犬~』

〈P96|4-2〉 - ロシア出身・アメリカで活躍した作家。

『ロリータ』では、中年男ハンバート・ハンバートが少女ロリータに執着し、狂気と耽美がないまぜになった倒錯の世界を、驚異的に美しい文体で描き出した。

小説『PSYCHO-PASS LEGEND|執行官 狡噛慎也 ~理想郷の猟犬~』では、狡噛と織部ロマの会話中にこの作品が登場する。

そこでは、愛と支配、欲望と正義という倫理の境界が問われる中で、ナボコフの『ロリータ』が、ただの文学作品ではなく、人間の“正当化された狂気”を象徴する装置として語られる。

『PSYCHO-PASS』シリーズ全体においても、対象の“美しさ”に自らの欲望を投影する人物像は繰り返し現れる。

ナボコフが描いた倒錯の構造は、シビュラ社会の倫理が見逃す「感情の歪み」を炙り出す。

リンク

ディフェンス|ウラジーミル・ナボコフ

- ウラジーミル・ナボコフ

- 小説『PSYCHO-PASS LEGEND|執行官 狡噛慎也 ~理想郷の猟犬~』

〈P96|4-2〉〈P132/133|5-2〉 - ロシア出身・アメリカで活躍した作家。

『ディフェンス』では、チェスの天才であるルージンが、過剰な知性と共感覚的な感受性によって現実と盤上の区別を見失い、理性と幻想のはざまで崩壊していく様を描いた。

小説『PSYCHO-PASS LEGEND|執行官 狡噛慎也 ~理想郷の猟犬~』では、狡噛と織部ロマの会話の中で、「すると、盤上に音楽の嵐が吹き荒れて…」「幻影たちは盤と椅子を運び去って…」という『ディフェンス』からの一節が引用されている。

この場面では共感覚というテーマを軸に、現実の知覚が多重化し、崩れていく感覚が描かれている。

合理化された社会の中で、数値と理性で割り切れない人間の感性がふと顔を覗かせるとき、それは美しさと同時に、狂気への入り口にもなり得る。

リンク

文学講義|ウラジーミル・ナボコフ

- ウラジーミル・ナボコフ

- 小説『PSYCHO-PASS LEGEND|執行官 狡噛慎也 ~理想郷の猟犬~』

〈P96|4-2〉 - ロシア出身・アメリカで活躍した作家。

代表作の一つ『文学講義』では、読書とは単なる物語の摂取ではなく、「想像力」「観察力」「記憶力」の三位一体によって世界を深く“読む”行為であると説き、文学という営みの知的で官能的な本質に迫った。

この書物は、小説版『PSYCHO-PASS LEGEND|執行官 狡噛慎也 ~理想郷の猟犬~』の中でも、狡噛慎也と織部ロマの会話で登場する。

そこでは、書を読むという行為がただの知識の収集ではなく、人間や社会の奥底に潜む真実を照らし出すための武器になり得ることが、静かに示唆されている。

シビュラに管理された情報の海において、ただ提示された数値や事実だけを信じるのではなく、そこに潜む物語や矛盾を“読む力”を持つ者だけが、真に自由な判断にたどり着ける。

ナボコフの『文学講義』は、世界を読む=支配構造を見破るという、サイコパス世界における知の反抗にも通じる一冊なのである。

リンク

アフリカ創世記 -殺戮と闘争の人類史-|ロバート・アードレイ

- ロバート・アードレイ

- 小説『PSYCHO-PASS LEGEND|執行官 狡噛慎也 ~理想郷の猟犬~』

〈P67|3-2〉 - アメリカの劇作家・人類学者。

『アフリカ創世記 殺戮と闘争の人類史』では、人類は元来、協調ではなく暴力と支配を進化の核として持っているという仮説を提示し、人間の本性を「平和的な理性」ではなく「闘争的な本能」として再定義した。

小説『PSYCHO-PASS LEGEND|執行官 狡噛慎也 ~理想郷の猟犬~』において、狡噛慎也と織部ロマの会話においてそのタイトルが登場する。

人間の内面に潜む攻撃性は、異常でも逸脱でもなく“進化の痕跡”であり、それを抑圧する社会の側にこそ、別種の暴力性があるという示唆に満ちている。

シビュラシステムが犯罪を数値で制御しようとする社会では、こうした「暴力は本能である」という視点は、システムの正統性を根底から揺るがす危険な思想でもある。

つまりアードレイの言葉は、ただの引用ではなく、“人間とは何か”という核心的問いとして、物語の裏で静かに機能している。

リンク

攻撃 -悪の自然誌-|コンラート・ローレンツ

- コンラート・ローレンツ

- 小説『PSYCHO-PASS LEGEND|執行官 狡噛慎也 ~理想郷の猟犬~』

〈P68|3-2〉 - オーストリア出身の動物行動学者。

代表作『攻撃――悪の自然誌』では、人間や動物に備わる“攻撃性”を単なる暴力や悪と切り捨てるのではなく、進化上の自然な衝動であり、群れの中での秩序や役割を成立させるための原動力と位置づけた。

この作品は、小説『PSYCHO-PASS LEGEND|執行官 狡噛慎也 ~理想郷の猟犬~』において、狡噛慎也と織部ロマの会話の中に登場する。

彼らはこの一冊を通じて、「人間の暴力性とは何か」「それを管理することは可能なのか」という根源的なテーマに踏み込んでいく。

シビュラシステムは、攻撃的傾向を危険と見なし、スキャンによって抑え込もうとする。

だがローレンツの視点に立てば、それは生命の深層に根差した、否定すべきでない“生の衝動”でもある。

すべての暴力を抑え込んだ社会が、本当に平和なのか。

あるいは、そこには人間らしさを抹消する別の暴力があるのではないか。

その問いかけを狡噛自身に、そして読者に強く投げかけている証左でもある。

リンク

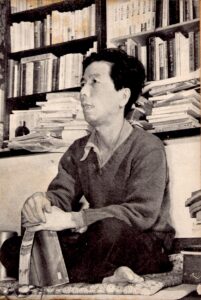

砂の女|阿部公房

- 阿部公房(あべこうぼう)

- 小説『PSYCHO-PASS LEGEND|執行官 狡噛慎也 ~理想郷の猟犬~』

〈P164|エピローグ2〉 - 日本の作家・劇作家。

代表作『砂の女』では、偶然落とされた“砂の穴”から逃れようとする男と、その生活を当然のものとして受け入れる女との共同生活を通して、自由とは何か、そして人間はどのようにして環境に「慣れ」、諦めていくのかを描き出す。

小説版『PSYCHO-PASS LEGEND|執行官 狡噛慎也 ~理想郷の猟犬~』において、槙島聖護が泉宮寺と対話しながら読んでいたのが、この『砂の女』である。

それは彼が社会の構造=砂のように崩れていくものと捉え、抗っても脱け出せない“制度の罠”を見透かしていたことの示唆ともいえる。

当初は脱出を試みていた主人公が、やがて脱出そのものを諦め、与えられた役割に自ら順応していく姿は、シビュラ社会における市民たちの“適応”と重なる。

自由は外から奪われるのではなく、自分自身の内側から消えていく。『砂の女』は、そんな静かな恐怖を描いた物語であり、槙島が読むにふさわしい、世界の虚構性に気づいた者の書でもある。

リンク

失われた時を求めて ~スワン家のほうへ~|マルセル・プルースト

- マルセル・プルースト

- 小説『PSYCHO-PASS LEGEND|執行官 狡噛慎也 ~理想郷の猟犬~』

〈P179|ボーナストラック 異邦人 狡噛慎也〉 - フランス出身の作家。

代表作『失われた時を求めて』第1篇 ~スワン家のほうへ~』では、紅茶とマドレーヌの香りから過去の記憶が一挙に蘇る“無意識の記憶”を出発点に、愛、階級、時間の流れを独自の文体で静かに追いかけていく。

小説『PSYCHO-PASS LEGEND|執行官 狡噛慎也 ~理想郷の猟犬~』では、監視官から執行官へと転落し、逃亡を図る狡噛が、かつての宿敵・槙島聖護のセーフハウスで『失われた時を求めて』を手に取る場面が登場する。

それはまさに、“世界から切り離された男”が、自らの過去と静かに向き合う一瞬でもある。

シビュラシステムが記録・管理するのは、人間の行動・思考・適性といった外面的なデータにすぎない。

しかしプルーストが描いたのは、感覚の中に微かに潜む個人的で曖昧な時間、つまり「記録も予測もできない人間の深層」そのものだ。

狡噛があの時ページをめくったのは、逃亡の合間に“人間としての感覚”を取り戻すためだったのかもしれない。

数値で語れない記憶こそ、人間の最後の領域である。

リンク

新約聖書 -テモテへの手紙-|パウロ

- パウロ

- 劇場版PSYCHO-PASS|PROVIDENCE

- パウロが若き伝道者テモテに宛てた教えの書。

信仰を保ち、誤った教えに惑わされず、与えられた務めを果たすことを強く説いており、なかでも第1章18節の「預言に力づけられ、雄々しく戦いなさい」という言葉は、信仰を盾にした精神的闘争の象徴として響く。

『劇場版PSYCHO-PASS|PROVIDENCE』の一説で、外務省の狡噛慎也がミリシア・ストロンスカヤ博士を救出する作戦中、戦闘員に不意に抱きつかれた際に耳にした言葉として登場する。

その後、雑賀教授とのプロファイリングにおいても取り上げられ、この聖句が相手の思想・信条を読み解くための“鍵”として機能する。

人は何に従って戦うのか。

信仰なのか、正義なのか、それとも自己の宿命か。

この聖句が象徴する“雄々しく戦う”という命題は、狡噛自身の生き方にも静かに重なり、理性と信念のあわいで揺れる者たちの物語に深い余韻を与えている。

リンク

大阿蘇|三好達治

- 三好達治(みよしたつじ)

- 劇場版PSYCHO-PASS|PROVIDENCE

- 日本の詩人。

詩集『大阿蘇』では、雄大な火山の風景を前にした人間の無力さと、自然の時間に抱かれることでしか得られない静けさを、簡潔な言葉で描き出した。

劇場版『PSYCHO-PASS PROVIDENCE』では、煇〈アキラ〉・ワシリー・イグナトフが、狡噛慎也との戦闘中にこの詩の一節──「もしも百年がこの一瞬の間にたったとしても、何の不思議もないだろう。雨が降っている。雨は蕭々と降っている。」を口にする。

戦闘のステージには、まさに大阿蘇を思わせる広大で静謐なデジタルの自然風景が広がっている。

この詩が放つ“時間の跳躍”と“視点の転換”は、銃火の中にありながらも、なお詩を語る煇の精神を浮かび上がらせる。

また、三好の詩がそうであるように、人間の行動や闘争を、自然という遥かな視点から包み込む眼差しが、物語全体に深みを与えている。シビュラの監視下にある社会において、「百年」が「一瞬」になり、「戦闘」が「雨音」に変わる瞬間。

そこには、秩序も暴力も超えた、詩だけが持つ“世界の見方”が確かに存在している。

リンク

二分心仮説|ジュリアン・ジェインズ

- ジュリアン・ジェインズ

- 劇場版PSYCHO-PASS|PROVIDENCE

- アメリカの心理学者。

著作『意識の起源 ― 二分心の崩壊と人間の精神の誕生』では、かつて人類は「神の声」として自分の思考を聴いていたという仮説、二分心仮説を提唱した。

左右の脳の機能が分離されていた時代、人は命令を“外から聞こえる声”として受け取り、内面の意思としてではなく「神の命令」として行動していたという。

『劇場版PSYCHO-PASS|PROVIDENCE』では、狡噛慎也と唐之杜志恩の会話においてこの理論に触れていた。

「自分自身を神の視点で見ることができる。それをある脳科学者は“心に神が棲んでいる”と表現した」──

この言葉はまさに、ジェインズの説く“神の声と自己の分離”が再構築されていることを示唆する。

また、客観視する能力こそが人間と動物の違いであるという認識も、ジェインズ理論と呼応する。

彼の仮説によれば、「意識」とは本能でも進化の偶然でもなく、“自己を外から見つめる機能”として構築された知の構造なのだ。

そしてサイコパスにおけるシビュラシステムは、無数の脳の集合体であり、判断と命令が分離された“人工的な二分心”として機能している。

その意味で、ジェインズが語った「神の声」は、現代のディストピアにおける“システムの声”として再解釈されているとも言える。

リンク

PSYCHO-PASS〈サイコパス〉に登場する映画

PSYCHO PASSに登場する映画・ドラマをまとめました。

書籍よりは少ないですがこの機会にまとめてご紹介します。

- 監督名

- 国籍

- 登場する作品・話数

- 作品の核となる文言・主旨

Johnny Mnemonic|ロバート・ロンゴ

- ロバート・ロンゴ

- アメリカ人

- 1期:3話|新編集版:2話

- 原作はウィリアム・ギブスンの短編小説。

- 人間の脳内に違法データを保存し運搬する“記憶運び屋”ジョニーを描く本作は、記憶・身体・情報社会の終焉というテーマを鋭くえぐるサイバーパンク映画である。

アニメ版の『PSYCHO-PASS』では、犯人がAIボットを起動させるシーンにおいて、使用されたソフトウェアに「ジョニー・ネモニック」の名が含まれている。

ジョニーが自らの記憶の中に“何があるのか”すら知らず命を狙われるように、人はしばしば“自分が何者かを知らないまま”社会に管理され、裁かれていく。

リンク

ディア・ハンター|マイケル・チミノ

- マイケル・チミノ

- アメリカ人

- 小説『PSYCHO-PASS サイコパス 上』

〈11-2:「聖者の晩餐」・P314〉 - アメリカの巨匠マイケル・チミノが描いた、戦争と人間性の崩壊をめぐる壮大な叙事詩。

ベトナム戦争を経験した3人の青年の運命が、戦場の狂気と帰還後の日常の異化によって少しずつ崩れていく。

ロシアンルーレットの場面は、戦争という強制的な“運命のゲーム”に放り込まれた者たちの、極限の心理を象徴する。

小説版『PSYCHO-PASS サイコパス 上』では、地下空間での猟犬狩りのシーン後、猟犬ドローンを撃破した狡噛慎也に対し、泉宮寺と槙島が語り合う場面にて、この映画の名が登場する。

それは、“狩る者”と“狩られる者”が一瞬にして反転する構造、そして戦争や狩りによって変質した人間の内面への鋭い言及となっている。

狡噛は公安として正義を行使するが、その正義の裏には、獲物を追い詰める“狩人”としての暴力性が常に付きまとう。

『ディア・ハンター』が描いたのは、戦場から帰ってきても人間は決して「元に戻れない」という悲痛な現実であり、それは、仲間を失い、自らも外道に堕ちていく狡噛の姿と重なり合う。

ハワイ5-0|レナード・フリーマン

- レナード・フリーマン

- アメリカ人

- 小説『PSYCHO-PASS サイコパス 下』

〈ボーナストラック:「失われたバレンタインデー」・P9〉 - アメリカの刑事ドラマ。

ハワイ州知事直属の特別捜査チーム「ファイブ・オー」のメンバーが、国家の正義を背負いながら犯罪者と対峙していく姿を描いた本作は、チームの連帯感と、任務の冷徹さの間にある“職業としての孤独”を静かににじませた作品でもある。

この作品は、小説版『PSYCHO-PASS サイコパス 下』にて、狡噛慎也と佐々山光留の会話の中に登場する。

ふたりの間に交わされる雑談の中で引用される『ハワイ5-0』は、単なる刑事ドラマではなく、公安という職務を共有する者同士の絆や距離感を測るための共通言語としても機能している。

『PSYCHO-PASS』シリーズにおいて、公安局一係は常に国家と市民の狭間で揺れ、任務の正当性と個人の倫理の葛藤に晒されている。

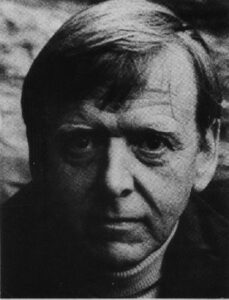

ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド|ジョージ・A・ロメオ

- ジョージ・A・ロメオ

- アメリカ人

- 小説『PSYCHO-PASS サイコパス 下』

〈ボーナストラック:「唐之杜志恩と六合塚弥生」・P350〉 - ゾンビ映画の金字塔とされるジョージ・A・ロメロの代表作。

突如蘇った“死者”たちが生者を襲うという構図は、単なるホラーではなく、極限状態における人間の猜疑心・排他性・理性の崩壊を冷徹に映し出す社会批評でもある。

この作品は、小説『PSYCHO-PASS サイコパス 下』において、唐之杜志恩と六合塚弥生のラボ内での会話の中で、象徴的に言及される。

秩序が崩れたときに人間がどう変貌するか──という問いかけは、シビュラ社会という人工的に保たれた“秩序”の脆さを暗示している。

ロメロが突きつけたのは、「本当の恐怖はゾンビではなく、崩壊する人間関係と社会そのもの」という視点だった。

それは、“異常値の排除”を正義とするシステムの裏に、別のかたちの“ゾンビ的暴力”が潜んでいることへの暗喩にもなり得る。

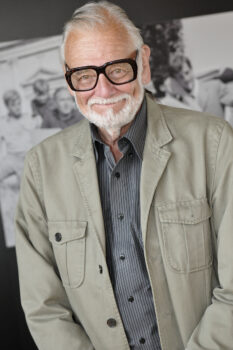

市民ケーン|オーソン・ウェルズ

- オーソン・ウェルズ

- アメリカ人

- 劇場版PSYCHO-PASS

- “映画史上最高傑作”と名高いオーソン・ウェルズの監督デビュー作。

新聞王ケーンの死と、彼が最期に残した言葉「ローズバッド」の意味を探る中で、彼の人生と心の空白を断片的に浮かび上がらせていく。

権力、メディア、名声に覆い隠された「本当の自己」への問いかけが、この作品の核心にある。

この作品は、劇場版『PSYCHO-PASS』にて、宜野座と霜月の会話の中で引用されている。

彼らの会話において、『市民ケーン』は単なる映画談義ではなく、「人は何を見せ、何を隠して生きているのか」というテーマに対する反射板となっている。

シビュラシステムは、人間を徹底的に評価・管理し、数値化された人物像を「真実」として社会に提示する。

あだが、ケーンが最後まで語らなかった“ローズバッド”のように、人間の核心にはシステムが触れられない、私的で不可視な“何か”が残されている。

『市民ケーン』が語るのは、「見えないものこそが、その人間を決定づける」という逆説。

それは、完全に見える社会であるはずのシビュラ世界にも、見落とされた真実があるのではないかという問いと響き合っている。