みなさんが絵画をみたときに、「お~!この絵はバランスがすごくいい!」と感じたことはありますか?

少なからず美術を学ぶまでは、色合いやリーディングラインや意味のほうが私は気になってました。

巨匠とよばれる方々の作品には、エッセンスとしていろんなバランスを意識的にくみこんでいます。

- 線のバランス

- 量のバランス

- 配置のバランス

今回はこの3つのバランスについてお話しましょう。

線のバランス

線のバランスといってもピンとこないですよね。

絵画には構造線とよばれる線が3種類あります。

- たて

- よこ

- ななめ

線が作品をみたときに感じる全体の流れをつくっているのです。

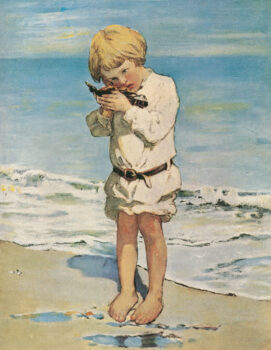

たてが強調された作品

「スミス海夢」

砂浜で少女が鳥をかかえてたたずんでいます。

腕や服や髪の線は、少女が見つめている鳥にむかっているので、フォーカルポイントはこの鳥になります。

少女はまっすぐに立っているので、たてが強調されています。

この作品でいうと、少女自体がたての流れを作り出している構造線です。

構造線は作品自体に大きな流れをもたせるのです。

印象やイメージと思っていただければいいのかと。

よこの線が強調された作品

「収穫の風景」

こちらの作品はフィンセント・ファン・ゴッホの「収穫の風景」という美術品なのですが、よこ線の多さが目立ちます。

なので、よこの線が構造線ということになります。

たての線では少女自体が構造線なので、線というよりかは柱でした。

作品の第一印象・イメージをあたえる役割りですので、構造線そのものは見えても見えなくてもどちらでもよいのです。

ななめの線が強調された作品

『引舟』

パッと見で、ななめ、という印象をうけるとおもいます。

ですのでななめの線が構造線ということになります。

量のバランス

絵画にはいろいろな線がありますが、被写体の画量に重きをおいた作品があります。

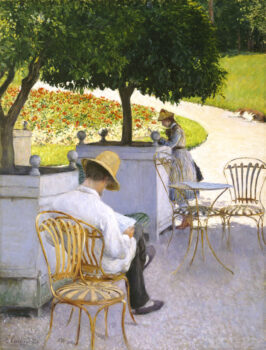

「オレンジの木々」

キャンバスの左にえがかれているオレンジの木と並ぶようにして男性がイスに座り、まん中のオレンジの木と並ぶようにして女性が立っています。

そしてまん中の木から男性の足へむかう一本の線は、構造線のたての線の役割りもはたしています。

このまん中の線を分けると、キャンバスの左の男性は手前にえがかれているので大きく、キャンバスの右の女性はやや奥にえがかれているので小さく見えるとおもいます。

この被写体の大きさでバランスをとっているのです。

シーソーや天秤をイメージすると解りやすいかもですね。

道が奥から手前に向かって大きくなるのも助けとなっています。

「パリの通り、雨」

まん中の街灯をたての線と見立て、右側に傘をさしている夫妻がいます。

この夫妻の画量にみあうように左奥に視線をむけていくとだんだん人が小さくなっていきます。

このように遠近感をもたらすえがきかたをしてバランスをとる画家もいるのです。

逆に遠近感をださずに、ただただ見た感じだけでバランスをとる作品もあります。

「嘆きの壁」

こちらの作品は迷うことなくこの男性が被写体ですね。

男性の右側に棒がたてかけられていて三角形をつくっていて安定を主張しています。

ですがこの男性をみているともう1カ所気になってくる感じしませんか?

石だたみの色が1枚だけ違うのがわかるとおもいます。

この1枚の石だたみで被写体の男性とのバランスを無意識にとっているのです。

試しに石だたをみかくしてみてください。

配置のバランス

配置のバランスというのは、全てのパーツ・素材をキャンバスのどこにどうえがくかで、画面全体に影響がおよびます。

『見立寒山拾得』

この作品見てのとおり女性が2人だけです。

まん中にたての線を1本と対角線をいれてみるとわかりやすいです。

まん中にたての線を1本いれると、鏡で映しているように同じ姿勢でしゃがんでいます。

対角線をいれると、交差する場所が手と顔のあいだの空間だとわかります。

空間におたがいが視線が向かっているのもポイントです。

この配置のバランスを助けている大きなポイントがもう1カ所あります。

左下の角から左の女性の背中にむかって1本、右下の角から右の女性の背中にむかって1本線をいれると三角形ができあがります。

無意識のピラミッドをイメージさせて、安定感をだしています。

『しらゆきべにばら』

こちらの作品は小村雪岱の「見立寒山拾得」とは画量が全然ちがいますよね。

なんですが同じようにえがかれている作品なんですよ。

まん中にたての線を1本いれれば、色違いの服をきた同じくらいの身長の女の子が左と右にスパッと分かれます。

対角線は各々の顔をしっかりとおっていて、色も対角線に合わせています。

左上の花と右の女の子の服を白に、右上の花と左の女の子の服を赤にしてバランスを整えています。

コントラストは赤のほうが強くなるため、白い服の女の子の背景には明暗差がでるように大きな緑色のドアが1枚えがかれています。

さらには、ドアの内窓の下線と女の子2人の顔のあいだに逆三角形ができあがっていて、二人の信頼関係が象徴されます。

白い服の女の子がもっている花を摘んだバケットが赤い服の女の子より多くえがかれているのと、赤い服の中部分が白くなっているもバランスをとる大きなポイントですね。

バランスを支えるサブの線、リニアスキーム

このリニアスキームという言葉、聞いたことがある方は少ないとおもいます。

文字を分解すると、

- リニア=直線状の

- スキーム=枠組み

直線状の枠組み、ということになります。

直線状の枠組みって線のバランスでやった構造線のことでは?とおもうかもしれませんが、このメインの構造線をしれっとささえる裏方、というスタンスでとらえると解りやすいかもですね。

『梅の枝折り』

まん中に1本たての構造線があります。

女性が女性のうえにたっているので、見た目は不安定です。

下の女性は両手を壁に、上の女性は左手を瓦について体をささえています。

この支えとされている壁が絵の見かけ上の支えにもなっていて、上の女性は瓦のラインと交差し、下の女性は壁の下ラインと交差しています。

つまり、まん中のたての構造線は2本のラインを交差させることで、女性が女性の上に立っている危なっかしい様子を、安定させようとする働きをもたらしているのです。

この構造線に2本の線をはしらせてバランスを整えるという考え方を、直線状の枠組み=リニアスキームというのです。

線のバランスで説明したジェシー・ウィルコックス・スミス作の「スミス海夢」も、女の子のまん中をたてにはしる構造線に対して、地平線1本と白波をつくっている2本の合計3本でリニアスキームを構成しているのがわかるとおもいます。